政策与趋势双重驱动:AI教育驶入快车道,具身智能成AI教育新方向

2024年11月,教育部办公厅发布《关于加强中小学人工智能教育的通知》,明确提出2030年前在中小学基本普及人工智能教育,并强调引导学生科学使用生成式人工智能工具。在此背景下,好多AI作为先行者,2023年秋季就在国内首发中小学《AI大模型应用》系列课程,历经四个学期实践,已覆盖全国58个城市、超1000所学校。

2025年,政府工作报告首次提出“培育具身智能等未来产业”,北京市更专项出台《具身智能科技创新与产业培育行动计划》。在AI向具身智能跃迁的时代,好多AI通过“智能硬件+智能体”的融合设计,首次将“具身智能”概念系统性地下沉至中小学生课堂,让AI学习真正身体力行。

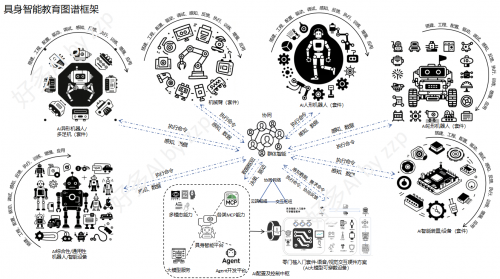

具身智能教育:技术、时代和产业引领下的人工智能教育新变革

好多AI负责人郑铮培表示:“传统的智能硬件项目,如机器人、创客等,都是通过编程驱动,学生需掌握较好的编程知识和能力,门槛较高。大模型及具身智能技术的发展,及其在产业行业的逐步应用,提升了智能硬件的应用需求,同时也降低了学习创造的门槛。我们希望打造一套体系,学生可以零编程门槛进入智能硬件项目学习,创造由AI智能体驱动‘感知-决策-执行’的智能项目,这也是未来智能硬件的必然方向。”

此次发布的套件定位具身智能入门套件,是学生零门槛学习具身智能的最佳载体,该套件未来支持与各类传感器、执行器及各形态机器人联动,将成为学生后续构建“群体智能”的主要入口。

目前入门套件可支持学生开发具身智能手表,其集成了芯片主控、1.54英寸显示屏、麦克风、喇叭、通信等模块。通过智能体平台,学生无需编程即可搭建专属智能体,亲手完成从需求分析、原型设计到硬件搭建、智能体配置的全流程,实现学习助手、天气查询、路线查询等多种场景应用,感受科技从理论到实物的跨越。

与传统机器人教育“高门槛、编程驱动、作品同质化”的固化模式截然不同,具身智能教育以AI大模型或AI智能体取代繁琐编程,学生一句简单的自然语言即可完成机器人控制,让课堂作品真正拥有“思考”能力,实现从千篇一律的机器人作品到千人千面的个性化智能伙伴的跃迁。

课程亮点:从“学AI”到“造AI”的蜕变

《AI智能体机器人》系列课程以“需求洞察-原型设计-机械搭建-智能体设计-场景测试”为闭环,引导学生经历完整产品开发周期。课程中,学生将:

一、像工程师一样“造真东西”

学生能亲手组装具身智能手表(含4G模块/语音识别等),体验从硬件搭建、智能体开发、人机交互设计的全流程实践,做出能听会说、能决策的真机器人。

二、零基础玩转AI黑科技

基于大语言模型,通过提示词编排、工具加载及知识库定制快速开发AI智能体,用自然语言与机器人实现交互。

三、解决真实存在问题

从生活小助手,到学习搭档,再到兴趣伙伴,作品直击痛点,在真实场景实测优化,培养“发现问题-用AI解决”的能力。

四、培养AI工程能力和思维

完成课程后,学生不仅能获得自主开发的智能作品,更能系统掌握AI技术落地逻辑与整合方法论,形成“需求分析-技术选型-原型验证”的系统构建能力。在探索数字世界与物理世界的连接中,思考AI与人类协作的未来。

据悉,2025年秋季学期,预计首批将有30所学校开设《AI智能体机器人》课程。通过《AI智能体机器人》课程,让每个孩子都拥有“随身携带的AI实验室”,在动手实践中理解AI、运用AI、创新AI,并以创造者视角重新定义人机协作的边界,掌握使用AI解决真实问题的能力,而这正是未来产业所需的核心素养。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。