随着汽车产业加速向智能化、网联化转型,智能座舱作为人车交互的核心载体,正迎来爆发式增长。

过去十年,智能汽车发展迅猛,智能座舱渗透率超70%。据中商产业研究院预测,2025年中国智能座舱市场规模预计突破1500亿元,全球市场更是向4300亿元规模迈进。

当前中国智能座舱行业呈现出“多元化竞争、生态化整合”的格局。技术迭代与用户需求的双轮驱动,正推动竞争格局从单一的硬件配置,转向全栈技术整合、场景化体验创新与生态协同能力等全面较量。

这对车企提出了复合型要求:既要保持底层技术自主可控,又要构建开放共赢的生态体系;既要实现硬件性能的持续突破,又要打造有温度的交互体验。

这与斑马智行的两大“AI黑科技”不谋而合。

今年4月,斑马智行在上海车展上发布“一箭十星”交互智能体与“融合端到端智舱架构”技术。座舱内,驾驶者仅需一句自然指令,系统就能瞬间调出导航、点餐、亲子娱乐等十项服务。

作为上海徐汇“北斗七星”之一的标杆企业,斑马智行正以技术破局者的姿态,为行业提供一份兼具前瞻性与落地性的答卷。

斑马智行元神AI配置在新智己L6上

截至去年,斑马智行已覆盖40余家车企、1000万辆车,国内市场新车搭载率达15%;其智能座舱垂直大模型元神AI已经在新智己L6上量产落地,并已签约5-6家车企,明年将正式在宝马车上量产落地。

一、AI大模型重塑智舱,“三层战略”构建护城河

大模型席卷各行各业,汽车座舱领域也迎来了新的变化和挑战。人们已经有智能手机来导航、点餐,为什么还需要大模型上车?

在斑马智行CEO郝飞看来,手机是代替不了智能座舱的,其中最大的原因是交互方式的不同。

斑马智行联席CEO郝飞

智能手机虽然方便,但主要的交互是通过触控,并且由很多App组成,一层一层的菜单式检索给行程过程中的使用带来诸多不便,还会带来安全问题。因此,车内的交互方式最好以语音作为第一入口。

在语音交互中,响应速度是影响体验感的重要因素之一。传统流水线式的交互链路平均需要2秒响应,而在斑马“融合端到端智舱架构”的支撑下,这一时间被压缩至0.3-0.4秒,大幅接近人类的自然交流节奏。

除了交互,AI大模型还为智能座舱环境感知、服务组织以及认知进化等方面带来改进。比如,汽车可以通过“看”“听”等多种方式感知车内外环境,AI Agent可以取代App带来更多样的服务,功能升级不再只是OTA(空中下载技术),而是结合学习和记忆进行认知进化。

现如今,智能座舱的“iPhone时刻”已经获得越来越多的共识。但郝飞坦言,这一时刻尚未到来,“车上的自然交互还有局限,还没有突破自然交互的阈值”。

要在车上达到自然交互,还要依仗自然语言交流能力的不断提升进化,这对车企提出新的挑战,同时也是斑马智行正在做的事情。

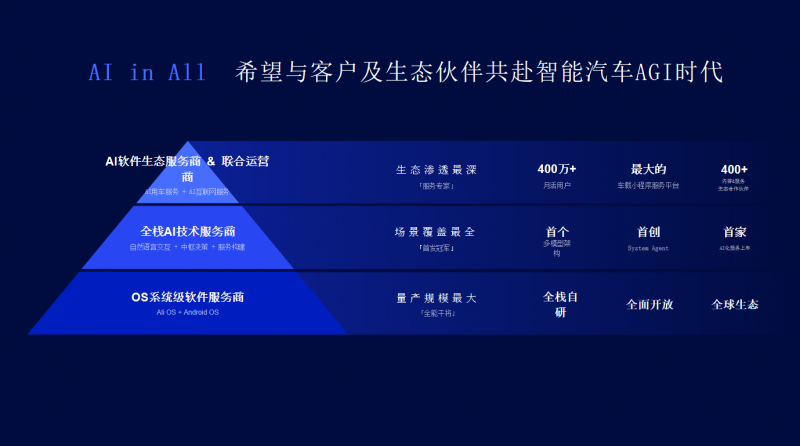

斑马智行“新三驾马车”战略

在上海车展开幕之际,斑马智行发布了下一个十年的“三层战略”:从底层的OS系统级软件服务商,到中层全栈AI技术服务商,再到顶层AI软件生态服务商与联合运营商,凭借三重定位,致力于引领万亿级第三空间生态重塑,“让创新从这里辐射世界”。

二、“诞生在徐汇,成长在徐汇”

“北斗七星”是上海徐汇梳理出的7家大模型标杆企业,均是当前中国AI领域的佼佼者,从技术纵深、普惠应用、产业融合等三大维度展现出推动AI迈向未来的潜力。

位于上海徐汇滨江的斑马智行

为什么选择落户上海?在郝飞看来,上海是一座“汽车城”,有着深厚的汽车工业积累。

一方面,上海拥有完整的汽车产业链;另一方面,上海有国内一流的制造、设计等芯片全产业链。有了芯片的基础,就有了汽车操作系统软件企业、AI企业发展的基础。

不仅如此,全国首个大模型专业孵化和加速载体——“模速空间”也为创业企业提供了密集的政策、算力、人才、资金资源供给:超10万张卡、百万份算力券,2024年以来累计投入超3.6亿元,不仅帮助众多初创企业降低运营成本,也为大模型创新性研发奠定了广阔基础。

郝飞谈道,汽车终会走向“芯片+操作系统+AI”的趋势,所有智能终端都离不开高性能的计算平台。

结语:站在风口的“定义者”

基础大模型的能力仍在持续提升,但在垂直领域,郝飞认为最值得关注的还是端侧的技术突破。

这是因为无论智能座舱还是辅助驾驶,都需要毫秒级的反应速度,云端调用可能存在服务延迟。此外,端侧模型的算力、参数需求较小,成本更低,端侧模型的部署会让AI智能体越来越好用,交互能力越来越强。

作为智舱融合端到端大模型,斑马智行的元神AI针对车载场景特殊需求优化,解决了通用智能体做不到的事,打通了AI上车的“最后一公里”。

当更多像斑马智行这样的企业持续突破交互阈值,汽车从“出行工具”到“智能空间”的范式革命,或许比预期来得更迅猛。