什么是管道检测?打个比方,城市地下管道如同“血管”,默默输送水、气、油等生命线。但管道也会“生病”,长期使用后,管道内部可能出现裂纹、腐蚀或异物堵塞,就像人体血管出现斑块或血栓。通过声、磁、电信号对管道内外部“健康隐患”进行全方位扫描和诊断。在不破坏管道、不停输能源的前提下,精准定位“病灶”。管道检测就如同给能源管道做CT体检,为管道安全保驾护航,让城市“血管”更健康。

青岛“11・22”、十堰“6・13”等重特大事故,犹如一记记警钟,振聋发聩地警示着人们,缺陷检测与泄漏探测已成为保障油气管网重大装备服役安全的当务之急。在这些难题面前,一位科研工作者挺身而出,二十余年扎根深耕,向这道关乎国家能源安全与公共安全的“天堑”发起攻坚。走进中石油大学(北京)管道技术与安全研究中心综合试验基地,映入眼帘的是室内全球最大牵拉试验场,摆放着系列管道检测器装备,有用于长输管道超高清漏磁内检测装备;用于城市燃气、集输管网的电磁超声检测装备,激励涡动的电磁涡流装备;用于泄漏检测的声磁融合内检测装备。试验基地还配备加工中心、数控车床、线切割等工业化加工制造装备,具备装备生产制造能力,实现了检测器装备从设计、制造、测试、调试及运行等产业化全过程管控。针对氢能产业发展,试验基地还配置了氢能测试装备,包括氢能慢拉伸试验机、氢渗透高压釜、疲劳试验机等先进装备,室外试验装备包括含掺氢杂质气体冲蚀装备、掺氢掺混器、氢能工艺测试环路、密封测试、室内掺氢燃气泄漏、掺氢燃气管道抢修、气体泄漏探测、多模态三合一探测等装备。每一台设备、每一次创新,都凝聚着他的辛勤和汗水,他就是国家级科技领军人才、科技部“中青年科技创新领军人才”、中国石油大学(北京)二级教授董绍华。

作为我国油气管道完整性技术领域的创始人,董绍华深耕于安全科学与工程、管道内检测、管道完整性管理以及大数据与人工智能技术等关键领域,致力于管道前沿技术的研发、引领、推广及应用。他组建了我国首个管道完整性技术团队,推动中国管道检测技术与国际接轨,更以声磁融合、人工智能等颠覆性创新,将埋地管网可检测率从20%提升至80%。十年磨剑,一朝出鞘,终成大国能源动脉的“守护神”,为推动我国管道完整性技术与国际先进水平接轨立下了汗马功劳,为我国管道安全领域的技术进步注入了强大动力。本期,就让我们走近这位油气管网安全的耕耘者,去深入了解他的科研人生。

厚积薄发,深耕能源安全领域

董绍华,祖籍山东寿光,也是著名蔬菜之乡,一方水土铸就其坚韧品格与求知热忱。自上世纪90年代开始,他于东北重型机械学院毕业留校后在冶金机械实验室开启科研之路,与地方多家企业开展科研工作,攻克了多项行业技术难题,夯实机械工程基础,锤炼严谨科研作风。此后,他先后于燕山大学、中国石油大学(北京)深造,获冶金机械硕士与油气储运工程博士学位,北京航空航天大学材料科学与工程专业博士后出站,跨入油气管道行业开拓实践15年,实现从机械到能源储运领域的跨越,为深耕油气管道安全技术筑牢知识根基。

2016年,董绍华入职中国石油大学(北京),迅速投身科研教学。次年,凭借深厚积累与卓越能力,他担任国家重点研发计划项目负责人,针对我国石油储备库风险管控难题,带领团队构建储(备)库一体化风险管控技术体系,建立全生命周期数据库,创新基于多米诺效应的定量风险评价法,为提升石油储备库安全水平提供关键技术支撑。

时光来到2020年,这一年对于董绍华和他的团队来说,是成果丰硕的一年。一方面,他与中石油签订了“一带一路”合作科技专项,针对长输管道展开深入研究。长输管道作为能源输送的“大动脉”,在我国能源战略中占据着举足轻重的地位。然而,随着运行时间的增加,长输管道面临着内外腐蚀环境、不法分子打孔盗油、管道周围环境变化等诸多威胁,管道泄漏事故时有发生。对此,董绍华带领团队迎难而上,围绕长输管道安全运行保障的关键技术开展系统研究,重点突破了油气管道声磁融合超高清检测技术、管道焊缝射线底片智能评定技术、管道多维、多场、多模式下智能评价技术以及管道智慧修复与泄漏快速抢修技术等一系列核心技术难题,为提升我国长输油气管道的安全管理水平提供了重要保障。

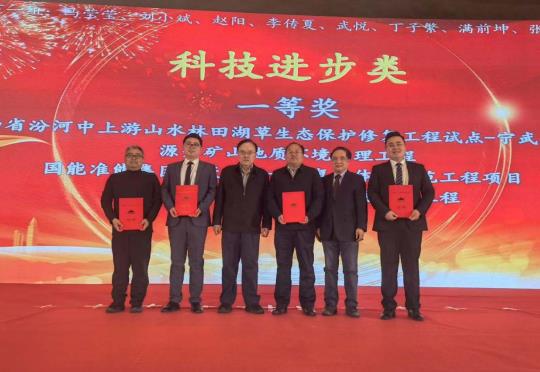

另一方面,在海底管道领域,董绍华的团队也取得了重大突破,我国海底管道总长超8000公里,由于所处环境复杂,面临着诸多特殊的安全挑战,如管体变形、移位、悬空、腐蚀等问题,现有内检测装备难以完全适用。董绍华带领团队经过多年的不懈努力,研制出首台海底管道超高清漏磁、变形检测、IMU位置检测等三位一体的复合检测器,开发了高通过性的几何变形检测器和管道内检测中心线测绘系统,有效解决了海底管道悬空、漂移等重大危害的检测问题;建立了海底管道完整性评估理论,提出了复杂载荷下海底含缺陷管道风险融合评估理论,形成了海底管道决策支持方法,开发首套海底管道完整性超级评价系统;提出了复杂工况环境下海底管道失效机理与风险控制方法,针对海底管道热稳定控制及安装、维修等问题,发明了一系列创新技术和装置。这些成果已在国内外4千公里海底管线得到应用,推动了海底管道完整性技术的进步,项目整体达到国际先进水平,成果获2022年度中国石油与化学工业联合会科技进步一等奖。

砥砺前行,持续创新攻克难题

近年来,随着我国城市化建设的飞速发展和能源革命的有力推进,燃气行业迎来了快速发展期,城镇燃气管道已成为国民经济发展和人民生活保障的 “能源生命线”。我国燃气管道总长近90万公里,但庞大复杂的管网面临管控难题,事故频发。

为此,董绍华联合多单位发挥“产、学、研、用”优势,开展燃气管道安全技术研究:在理论上,提出多源数据融合的智慧管网检测评估方法,建立多项物理模型,发明多项技术方法,构建安全运行保障体系;在技术研发上,突破超高清内检测、泄漏定位等关键技术,研发的检测装备精度超国际水平,形成三位一体检测技术;还创新非焊接高效维修技术,打破国外垄断;同时建立物联网管控平台,研发系列传感装备,形成定位算法和隐患挖掘技术,应用于60多个城市,处置近5000个漏点与隐患,有力保障了燃气管道安全。2021年,董绍华主持的燃气管道项目荣获北京市科技进步一等奖。

同时,在长输管道方面,董绍华带领团队进一步深入研究油气管网声磁融合超高清检测评价及修复关键技术与工业化应用,该项目应用于长输油气管道输送领域,旨在通过完整性控制与安全保障,提升长输油气管道的本质安全水平。项目涵盖了4个领域13个专项技术,从长输油气管道声磁融合超高清检测技术及装备、管道焊缝射线底片智能评定技术、管道多维、多场、多模式下智能评价技术、管道智慧修复与泄漏快速抢修技术四个方面展开全面研究,为我国长输油气管道系统的安全可靠运行提供了有力的技术支撑。在石油储备库方面,他主持的科技成果进一步提升了石油天然气储(备)库的安全保障水平,相关技术和装备在20多座石油储备库区得到应用,整体达到国际先进水平,其中大型储罐高精度拓扑阵列小泄漏检测技术更是达到国际领先水平。2024年,项目获得绿色矿山科技进步一等奖。

近十年来,董绍华团队牵头多家单位持续攻关,构建了油气管网重大装备服役安全理论技术体系,实现多维多场多模态感知理论突破,将埋地管网可检测率提升至80%,“并牵头制定GB/T42097等国家标准及英译本全球发布”。在基础理论层面,创建了声磁电多物理场四维时空耦合传感缺陷识别模型,揭示径向基神经网络缺陷演化规律,提出焊缝图像多尺度处理及红外泄漏成像理论,形成原创核心技术,突破焊缝智能评测国际难题;关键技术装备方面,发明超高清声磁融合检测技术,探头间距达0.6mm(国际1.6mm),缺陷量化精度从80%提升至92%,突破微裂纹检测难题;研发声波多模态检测装置,解决海底管道悬跨等复杂场景检测问题;创新储罐泄漏声发射定位算法,漏点误差≤5%直径,最小探测孔径6mm,泄漏发现率98%;智能识别领域,建立超5万张缺陷图像数据库,开发融合注意力机制的AI识别模型,未焊透等缺陷识别准确率从82.5%提升至98.2%,效率提升90%。预警平台方面,构建北斗ppb级传感装置与空天地一体化平台,覆盖30万监测点,风险预警准确率从60%提升至85%,发现泄漏点超5000处,城市管网事故率下降56%。

凭借着对科研事业的执着追求和对国家能源安全的高度责任感,董绍华在油气管道安全领域取得了一系列令人瞩目的成就。他的科研成果不仅在国内得到了广泛应用,为我国油气管网的安全运行提供了坚实保障,创造了显著的社会经济效益,更在国际上产生了重要影响,技术推广应用到中东、中亚、非洲等20余个国家,推进了我国国标的英译化和法文标准编制,提升了我国在此领域的国际竞争力。

从理论创新到装备革命,从产业应用到国家战略,董绍华教授用20年坚守诠释了科技工作者的使命担当。他先后牵头10余家中石油、中石化、中海油、城市燃气、国外油气田以及清华大学等院校单位,构建起覆盖大型管网、四大海域、城镇燃气、集输管道等数十万公里管道、二千余座场站的安全技术体系,他主持研制的二百台套装备、获授权的近百项发明专利和技术秘密等勾勒出中国管道安全从跟跑到领跑的跨越轨迹。面对“全国一张网”建设新征程,这位管道安全领域的“破壁者”仍在砥砺前行,因为他深知,每一次技术突破,都是对国家能源安全的庄严承诺;每一公里管线的安全运行,都是对人民生命财产的深情守护。

近年来,董绍华教授已培养了近百名研究生、十余名博士,特别是为“一带一路”企业培养高层次人才多名,全部成为行业技术骨干,诠释了教育者立德树人的光荣使命。

中国新能源国脉的安全史诗,永远写就在未雨绸缪的征程中。(文/李杰)