一勺油,烹出人间烟火;一粒籽,关乎国之大者。

俗话说“人生开门七件事,柴米油盐酱醋茶”。自古以来中国人烹饪做菜,讲究色香味俱全,食用油在其中扮演着不可或缺的角色。菜籽油作为我国传统食用油,富含不饱和脂肪酸,营养价值突出,其饱和脂肪酸含量通常不超过7%,居所有植物油最低,被誉为“最健康的大宗植物油”。然而,我国食用植物油对外依存度长期处于66%的高位,进口依存度居大宗农产品首位。

油菜作为我国第一大油料作物,近年来种植面积达1.17亿亩,产油量占国产油料作物产油量的半壁江山,在保障国家食用油供给安全中占据核心地位。面对这一重大战略需求,中国农业科学院油料作物研究所油菜遗传育种创新团队,以首席科学家王汉中院士领衔的科研力量,始终以国家需求为导向,30余载躬耕田野,深耕油菜遗传改良与高效育种技术,攻克单产低、含油量不足、机械化水平差等产业难题。育成中双9号、中双11号、中油杂19、中油杂501等一系列突破性品种,推动我国油菜从“三斤菜籽一斤油”迈向“两斤菜籽一斤油”的产业革命,从此我国油菜产业进入“高产高油”的绿色革命新时代,为端牢“中国油瓶”注入硬核科技力量。

破壁攻坚:打造油菜科技“先锋队”

在长江流域的万亩油菜田中,一场静默的科技革命正悄然推进。而它的策源地,是中国农业科学院油料作物研究所内一间并不起眼的实验室。

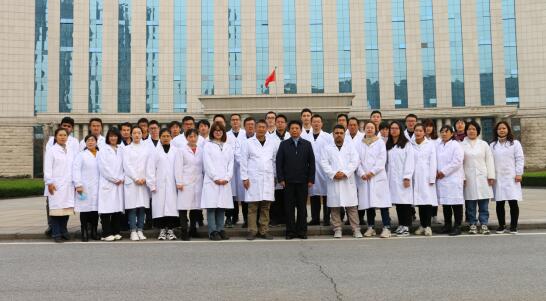

油菜遗传育种创新团队在王汉中院士的带领下,构建了一支16人的精锐科研力量,其中院士1人、国家百千万人才1人,40岁以下青年骨干占半数。这支“院士领衔、多学科协同”的队伍,以“四个面向”为指引,将论文写在了祖国大地上——面向世界科技前沿,解析油菜重要性状遗传变异基础;面向国家重大需求,破解食用油供给安全难题;面向经济主战场,推动油菜全产业链开发利用;面向人民生命健康,创制高营养功能型品种。

团队的科研版图覆盖了全创新链,他们历时8年攻关,利用油菜核心种质重测序数据获得覆盖我国半冬性油菜全基因组的17万个SNP通用位点,与Illumina公司及国内外同行单位合作开发出国际上首张油菜全基因组60K SNP芯片,实现了油菜育种材料的高通量基因型鉴定,为油菜性状改良提供了新路径。迄今为止,团队承担了国家农业生物育种、重点研发专项、自然科学基金等20余项重大项目,聚焦油菜重要性状遗传解析、高效育种技术研发、突破性品种培育及示范推广四大方向。

针对我国油菜密植高产株型塑造不足、含油量潜力未充分发挥等问题,团队创新性地提出“聚合杂种优势”理论和“油菜双密高产”技术途径,开发了规模化小孢子培养、分子标记辅助选择、多目标性状快速聚合等核心技术体系,将杂交育种、小孢子培养与分子标记辅助选择融合,实现高产、高油、多抗等性状的协同改良,传统育种周期缩短50%以上。例如,通过复合杂交与规模化小孢子培养技术,团队成功将高产、高含油量、抗(耐)菌核病、抗倒伏等优良性状聚合至中油杂19、中油杂501等单一品种,解决了单一品种难以兼顾高产高油多抗的技术瓶颈。

目前,团队科研成果在全国主产区已经建立了100余个示范点,年示范面积超2万亩,育成品种累计推广2.5亿亩,创经济效益250亿元。团队以创新链支撑产业链,成果先后斩获2006年国家科技进步二等奖、2014年国家技术发明二等奖。从实验室到田间地头,他们用科技将油菜变成“黄金产业”,引领全国科研机构开展协同攻关,为我国油菜产业规模化发展提供了技术范式。

育种创新:油菜品种走向“国际领先”

低芥酸含量和低硫苷含量的“双低”菜籽油是最有益于人类健康的大宗食用油,作为双低品质与高产协同的开拓者,团队于2002年研发问世的“中双9号”开启了多性状聚合育种的先河。该品种首次将双低、超高产、高抗菌核病和病毒病、高抗倒伏、高含油量及高蛋白质8大性状融为一体。其抗倒伏能力达常规品种2倍以上,并连续9年蝉联全国优质常规油菜种植面积之首。

作为机械化收获瓶颈的破局者,团队于2008年研究育成的“中双11号”攻克了机械化收获难关。该品种抗裂角指数达普通品种的4.1倍,株高适中抗倒伏,兼具高含油(49%以上)、抗裂角、抗病性,被同行专家称为“首个适合机械化收获的高油多抗油菜品种”。

作为含油量巅峰的攀登者,团队于2013年研究育成“中油杂19”实现含油量历史性跨越。作为我国首个含油量突破50%的国审冬油菜品种,其产油量比对照增产12.70%,在长江流域累计推广3000万亩以上。这一成就推动我国油菜高油育种技术跃居国际领先行列,按含油量每提高1个百分点全国增收7亿元计算,经济效益惊人。

作为油菜产能跃升的革新者,团队于2022年研究育成的“中油杂501”书写了油菜耐密高产新传奇。湖北襄阳示范田理论亩产达419.95公斤,刷新冬油菜单产纪录;江苏东台新曹农场创下377.68公斤/亩的百亩机械实收新纪录;在陕西蒲城半干旱盐碱地312.23公斤/亩的产量证明科技的力量。其种植密度达3万株/亩(常规品种仅1.5-2万株/亩),推迟播种仍保高产。该品种集耐密、耐迟播、耐盐碱、高油于一身,三次获《新闻联播》报道。在长江流域累计示范推广320万亩以上,入选2024年中国农业农村重大科技新成果和农业农村部农业主导品种,更为盐碱地治理提供了“以种适地”的中国方案。

中油杂501作为在国家农业生物育种专项支持下选育的重大标志性成果,破解了我国油菜单产和含油量偏低、机械化程度低的“卡脖子”问题。以中油杂501为核心,集成应用密植高产栽培技术,为油菜大面积单产提升提供了可复制的技术模式,为提高我国油料自给率、促进农民增收和产业增效提供了有力科技支撑。

2025年4月23日,团队培育的短生育期油菜新品种“中油早1号”单产也迎来了突破:一次性机械实收亩产达177.65公斤,刷新了我国“稻-稻-油”三熟制种植模式下油菜单产纪录。传统油菜品种生育期长达210天,难以适应南方双季稻区的茬口问题,导致大量冬闲田闲置。而“中油早1号”仅需约170天即可成熟,亩产比对照品种提高6.46%,含油量达44.37%,亩产油量比对照增15.61%,实现了“早熟又高产高油”的育种目标。农业农村部已将“中油早1号”列入2025年国家农作物优良品种推广目录,其作为典型双低油菜品种,推广将有力提高冬闲田利用率,改善我国居民食用油消费结构。

此外,团队还选育硒高效菜用油菜新品种硒滋圆2号,具有高硒、高钙、高维生素C和高锌的特性,在不施加外源硒的非富硒土壤中,可生长出达到富硒蔬菜标准(硒含量>0.01mg/kg)的油菜薹,开创了人类有机硒获取的新途径。适合在我国油菜主产区种植,播种后一般45天即可采摘,一次种植,可采摘3-4茬,全国16个试验点平均亩产808.69公斤,最高可达1500公斤/亩。

产业报国:守护中国油瓶的“安全底线”

长江流域的农民至今记得,世纪初种植的油菜易倒伏、难机收、含油低,亩产长期徘徊在120公斤左右。而今,从长江两岸的沃野到滨海盐碱地,油菜遗传育种团队育成的高油高产品种已绘制出一幅“金色中国”地图:中双9号在湖北种植面积占比曾超30%;中油杂19含油量突破50%;中油杂501在江苏盐碱地创造“亩产323公斤、降盐50%”的生态奇迹;硒滋圆2号2023年以来已示范推广5万亩以上;中油早1号连续三年在小面积生产试验、百亩示范片、千亩示范方中分别取得产量突破。油料所培育的品种屡破高产纪录,背后是团队对产业瓶颈的突破。

团队的技术革新带来了产能跃升,现如今,我国油菜单产较90年代翻了一番,实现了从“三斤菜籽一斤油”到“两斤菜籽一斤油”的蜕变。若将中油杂501技术模式推广至1亿亩盐碱地,年可增产菜籽油617万吨,提升食用油自给率14个百分点。

王汉中院士常对团队说:“一粒种子可以改变一个世界,一个品种可以造福一个国家。油菜籽虽小,却系着国家粮油安全”。从盐碱地到丘陵山区,从实验室到田间地头,油菜遗传育种创新团队以“芯”系油脉的担当,书写油菜产业高质量发展的新篇章。未来,团队将继续秉持“四个面向”战略,深化国际合作,拓展食用油进口新渠道,为全球油料安全贡献中国智慧。这支团队正以科技之力,托起“中国人的油瓶子”,让中国油料自给自强的梦想照进现实。

当晨曦洒在江汉平原的油菜花海上,那绵延的金色不仅是春天的信使,更是保障中国食用油安全的战略屏障。从中双9号到中油杂19、中油杂501,无不创造高油高产新奇迹,这支团队用三个十年实现了油菜产业的三级跨越。

如今,他们正在为推动单位面积产油量翻一番的绿色革命开展新一轮的科技攻关。在实验室通明的灯光中、在盐碱地轰鸣的收割机旁、在农民舒展的笑颜里,一粒粒金色种子,正成长为守护中国“油瓶子”的坚实栋梁。(文/王超)