这份“开学焦虑”,不仅源于老师们对新学期的责任感与教育热忱,也来自于即将重启的多重工作压力:教学任务的安排、课堂节奏的把握、学生的个体关注、家校之间的沟通协调……每一环都不轻松,每一重责任都沉甸甸。

近年来,教师心理健康逐渐成为社会关注的话题。他们不仅是讲台上的引路人,也是情绪劳动的主要承担者。面对焦虑情绪,他们该如何自我调节?又有谁可以为他们提供及时、有效的支持?

恰逢教师节来临,我们既向每一位坚守讲台的老师致以敬意,感谢他们以温暖守护成长、以专业启迪未来;也更应该切实地看到他们的压力与付出,关注他们的身心健康。致敬最好的方式,不仅是赞美,更是理解、支持与行动。

各种角色无缝切换

教师成为真正的“六边形战士”

老师作为连接学生、家长、学校三方的重要环节,既要满足学生的需求,又要符合家长的期待,还要完成学校内多项工作事务。

课堂上传授知识只是教师工作的入门级操作,课后还要分析每位学生成长特点,调整教学策略,把自己变成移动的“学生档案库”。面对家长群里一系列问题,老师们又化身“客服”随时为大家答疑解惑。一转身,又得处理学校各类事务,安排各种综合实践活动、培训活动等等。

一个人要成为一位好老师的同时,还要成为一名“六边形战士”,身兼数职,角色切换几乎无缝衔接。问为什么?答案浓缩成一句话——一切都是为了孩子。

班主任、教导主任这类教师,不仅要抓学生成绩,还承担校园管理、家校沟通等任务。此外,学校还有宣传、评比等非教学性任务,不断拉长教师工作时间。

长期超长待机状态,再高能量的人也有电量告急的时刻。

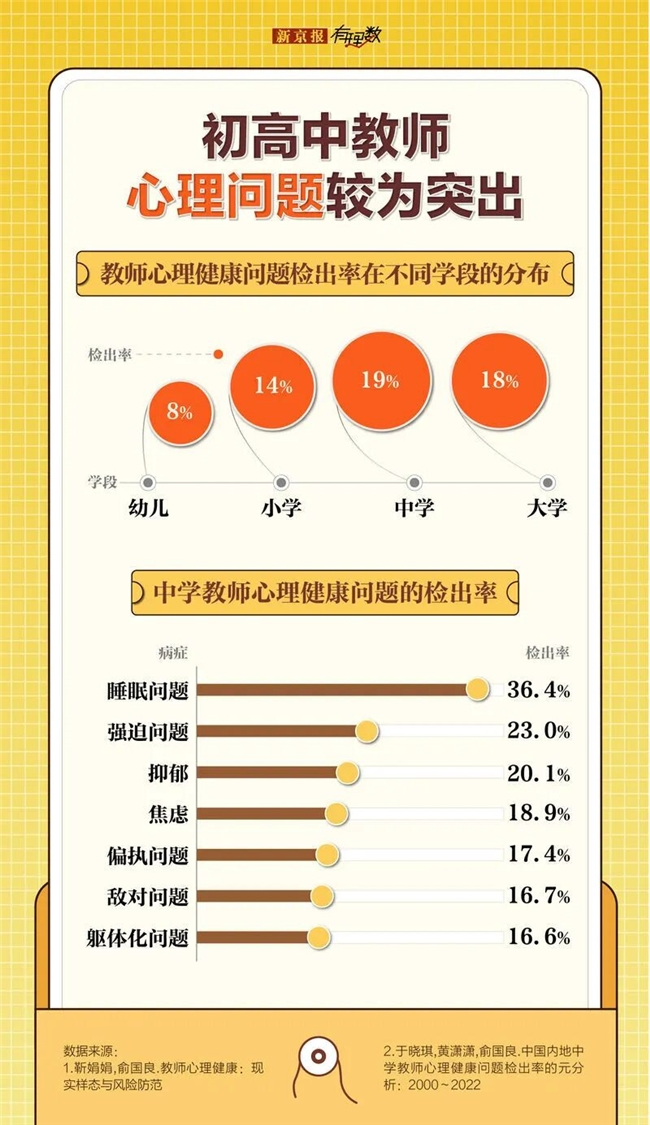

据中国人民大学心理健康教育跨学科平台首席专家俞国良团队此前研究,教师群体心理健康问题的总检出率是16%,高于其他职业群体的心理健康问题检出率,且教师心理健康问题过去20余年来处在缓慢上升趋势。

相较于其他学段教师,中学教师往往承担更多压力,他们除了要高质量完成备课授课、学校考核等超负荷工作任务,还要长期承受升学率、学生管理、家长期望、社会评价等多重心理压力。

如此高压、快节奏运转之下,老师们却鲜少向外求助。教育部学生心理健康工作咨询委员会委员、杭州海亮青少年心理健康咨询有限公司心理健康首席专家张秀琴表示,由于教师这一职业承载着极高的道德要求与社会期待,部分教师即便出现心理问题,也会因“病耻感”在认知上不愿或不敢承认。

如何意识到心理问题

这些信号请注意

意识到问题本身,就是解决问题的开始。

张秀琴建议,学校应建立常态化的心理支持机制,比如每学期开展1-2次教师心理健康讲座,内容应聚焦于教师自我心理评估、压力识别与调节方法;同时,定期组织团体心理辅导活动,帮助教师在体验中觉察和自我调适,掌握缓解压力及心理疏导的实用技巧。

与此同时,老师们自身觉察与调节也同样重要。张秀琴教授提醒,若教师出现持续性地失眠、情绪波动、人际关系紧张,甚至不明原因的胃痛、皮肤过敏等躯体化症状时,应高度警惕。及时告知给学校管理者,调整工作安排,积极寻求心理咨询、治疗等帮助。

值得注意的是,多数学校陆续建立校园心理咨询室,但仍存在资源配置不均衡、人员专业度不足等问题。同时,部分地区校园心理咨询室更多聚焦学生的心理支持,缺乏对教师心理问题的关注。据羊城派报道,校园心理讲座培训则更多是聚焦于帮助老师识别学生的心理问题,较少直接涉及教师个人的心理支持。

事实上,学生和教师的心理健康问题是共生的、同步的。俞国良接受北青深一度采访时表示,我觉得我们想要提高学生的心理健康水平,就必须重视、提高教师心理健康水平。

张秀琴及其团队不断开展面向教师群体的心理辅导活动,今年5月,其在海亮教育园举办了团体心理辅导培训,邀请国内顶尖的团体心理辅导专家及其博士团队进行为期三天的培训,150多名心理教师参与其中。“老师们普遍的反馈就是不仅学到了技术,而且他们自己的压力得到了明显的缓解。”

此外,张秀琴也带领团队走向县域学校,基于前期调研所发现的典型问题,制定针对性培训计划。在培训过程中,张秀琴团队邀请班主任、心理教师全程观摩,并将心理设计方案免费分享给当地学校。

“我们希望这不仅仅是一次培训,而是通过培训帮助当地成立一支在地化的心理建设团队,即使我们外部支援撤离后,当地仍具备持续的心理自助能力。”张秀琴表示。

目前,其团队还开设线上远程督导机制,帮助校园心理教师持续学习最新理论、政策,提升解决问题的能力以及技巧。

老师也需要被守护

内外部构建全方位支持体系

教师心理健康问题不仅需要自我调节,也离不开学校和社会等多方支持。这种支持既包括心理疏导,也应体现在具体工作上的帮助。

华东师范大学的研究者基于对8925名班主任调研(以下简称“调研”)表示,个体学习、日常反思和专业自觉等内部驱动因素在班主任专业发展支持中处于首要地位,而学校、社会与团队支持则构成外部支撑体系,共同构筑着班主任专业发展支持体系。

教师通过自我学习来提升积累的行走“江湖”的底气,这个过程必然是充满困难、迷茫的,也是每位教师成长的必经之路。但是,调研也指出当前对班主任的培训较为主观和随意,缺乏分层及能力诊断,课程不系统且缺乏选择性。

海亮科技优才教师研修院院长张乐齐也表示,“目前教师成长支持多为零散拼接,我们想通过长周期系统化培养机制,在校园真实场景中以现实问题为导向,实现教师个体成长与学校管理优化的双重提升,从而帮助减轻教师工作负担。”

优才研修院团队在广西 12 所学校开展五场“分层分类培训”巡回集训,针对校长、中层干部、班主任、教研组长、一线教师等五大群体提供差异化培训,提升管理层治理能力,推动工作合理分配,避免任务无序下压。同时,根据中层干部与一线班主任两大高压群体工作中存在的学生管理、家校沟通、教学研究等问题提供可落地的解决方案。

不同年龄、不同教龄的老师们,成为彼此的对照组,也成为别人迷茫时期的“路标”。

海亮教育科技服务集团旗下海亮科技团队也尝试通过数字化平台,为教师群体打造专属的“社交圈”——师圈儿。教师们不仅可以在上面搜索到心理专家,还通过私信进行单独咨询;也可以看到别人的帖子,并且进行留言提供建议和支持或者发表自我感想,寻找共鸣。此外,教师们还可以在平台上获得丰富的教学相关学习资料,帮助他们提升自我。

张乐齐表示,“我们不断用数字化工具去赋能我们的教师培训,比如教师在师圈上分享培训心得、反馈意见,一方面我们可以根据意见优化我们的培训,另一方面是将老师们感想汇集成培训成果手册,提供给更多人。”

除了培训,该团队还搭配海亮科技多款数字产品,通过数字化提高教师工作效率。海亮科技围绕教研管理、课堂表现等核心场景研发多款科技产品,帮助教师简化工作流程、提升工作效率。

当我们在讲学校教育如何托举孩子未来时,或许老师们也希望有人能守护他们的付出与热情。教师心理是不仅是教育问题,也是社会问题,更需要从学校到社会多方的支持。愿整个社会共同成为老师们的“充电桩”,让他们在育人之路上,走得更加踏实、更有力量。