金黄灿烂的柑橘,自古便是中华大地上的珍贵果品,四千多年的栽培历史书写着一部人与自然协同演进的农业史诗。柑橘含有大量的果胶、丰富的维生素C、类黄酮、香精油和辛弗林等功能活性物质。从《尚书·禹贡》中的“厥包橘、柚,锡贡”到《史记·货殖列传》的“江陵千树橘......此其人皆与千户侯等”,唐宋时期柑橘成为贡品,柑橘不仅是美味水果,更承载着中华文明的农耕智慧。

刘永忠教授(中)现场讲授柑橘修剪

刘永忠教授(左)现场指导柑橘改造修剪

随着现代社会的快速发展,我国柑橘产业规模日益壮大,至今年产量已超6000万吨。然而,在这辉煌的数字背后,隐藏着严峻的挑战——劳动力不足和人口老龄化正日益加剧,致使劳动投入成本上升,果园管理很难到位、病虫害(尤其是黄龙病)滋生且危害日渐严重,果实品质和果园经营效益持续下降。

在这场产业变革的关键时刻,一位科学家默默耕耘三十载,用科技创新为柑橘产业开辟出一条轻简智能化的发展新路,他就是华中农业大学园艺林学学院刘永忠教授。作为国家现代农业(柑橘)产业体系栽培岗位(树体管理岗)专家,他一直围绕产业问题开展应用基础研究和技术研发。面对产业困境,他带领团队围绕“轻简优质、降本增效”目标,利用国家柑橘产业技术体系专项经费、以及主持的“常绿果树优质轻简高效栽培技术集成与示范”、“柑橘大面积丰产增效轻简化栽培技术研发与集成示范”两个国家重点研发项目支撑,创新性研发了系列轻简优质栽培技术,为我国柑橘产业高质量发展提供了重要技术支撑。

轻简栽培技术 破局柑橘困境

1973年出生于湖南省株洲县的刘永忠,自小就对农业生产有着深厚的感情。1992年,他进入西南农业大学果树专业学习,此后一直在果树领域学习和工作、围绕产业中的问题开展研究。1999年获得硕士学位后,他受聘于华中农业大学园艺系,从此与柑橘结下了不解之缘,开始了他的柑橘科研生涯。

近年来,中国柑橘产业同样面临土地资源约束趋紧、劳动力不足和老龄化等普遍困境,致使传统精耕细作模式难以为继。刘永忠教授适时提出“宽行窄株篱壁种植”的宜机管理解决方案令人耳目一新:株行距由过去常见的3m×4m改为0.8~2m×3.5~5m,这样株间相连成篱壁形、行间较宽,有利于机械穿行作业;同时可以极大改善园内光照条件和提高群体光合效能。另外,果园配套智能水肥一体化设施,可以将水分和养分直接、精准地输送到果树根区,实现高效与环保的双重目标,节水节肥达30%以上,面源污染显著减少。刘永忠教授团队研发的这种宜机管理模式,使果园管理最大可能应用机械,确保果园必须的管理做到位,实现丰产优质。团队在宜昌夷陵区的示范园,通过应用这套技术使商品果率从72%跃升至92%,每亩年节本增效1000元以上。

作为国家柑橘产业技术体系树体管理岗位,刘永忠教授团队在树体管理方面创新性提出了多种轻简管理的树形,包括伸手可及的小冠树形、单干圆柱树形、矮扁微开心树形和多骨干波浪树形等,这些树形不仅简化了树体结构、通风透光,而且确保果农站在地面就能安全、高效完成采摘和修剪等操作,或者利用机械管理更加便捷高效。另外,刘永忠教授创新性提出“掐头、去尾、缩冠和疏枝”的“8字”修剪步骤,极大简化树形维护修剪,使过去复杂的修剪技术变为简单易学有效,修剪效率提高三倍以上。

柑橘黄龙病是当前全球柑橘生产上最具毁灭性的病害,也是迄今我国柑橘产业健康发展所遇到的最大问题。刘永忠团队从栽培角度认为,“黄龙病防控不住的核心不是没有防控技术,而是因为劳动力不足和老龄化情况下相关防控技术做不到位所致”。基于此,提出了“轻简控树冠和新梢抽生+快速打药技术”的防控理念。在广西南宁武鸣的一示范园中,通过利用轻简管理的树形和“8”字修剪步骤实现轻简控制树冠大小和维持通风透光树形,在一定产量基础上合理水肥抑制夏梢抽生,再集成风送式植保机械或无人机快速打药,示范园实现连续3年黄龙病病树发生率在3%以内,在黄龙病发生区做到柑橘健康种植。

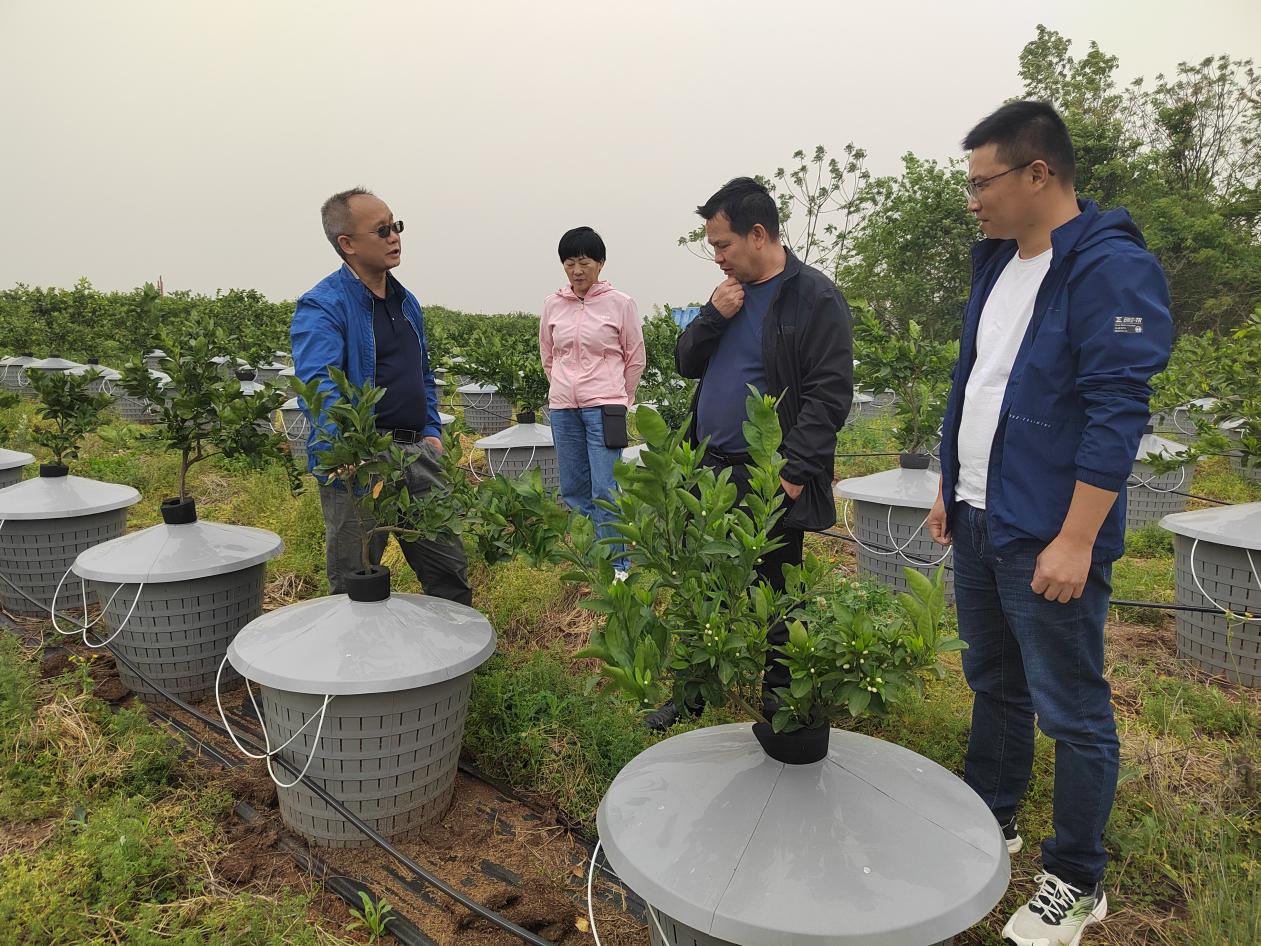

最引人注目的是刘永忠教授团队利用发明的专利构建了柑橘(果树)露天可控种植系统,面对频发的极端天气,该系统利用限根种植容器避光避雨功能实现根际环境可控。通过所开发的智能化管理系统研发和应用水肥药精准管理方案,实现枝梢和果实的生长发育全程可控。这项创新技术不仅是一个很好的研究平台,也为柑橘产业带来了颠覆性变化的机会,使柑橘等果树露天生产实现“标准化/工厂化/智能化”成为可能。

刘永忠教授(左)现场介绍柑橘可控种植系统

三十年如一日 坚守科研长征

农业科研需要长期坚守和无私奉献,刘永忠在果树领域已经潜心工作了三十余载,从一个青年学子成长为国内著名的柑橘栽培专家,其中的艰辛只有亲身经历才能体会。

2009年,刘永忠前往以色列农业研究组织做访问学者。在那里,他亲眼目睹了先进农业技术的威力,也坚定了推动我国农业技术革新的决心。回国后,他将国外先进经验与我国实际情况相结合,开创性研发了一系列适合中国国情的柑橘轻简栽培技术。

果树栽培研究时间长、非常辛苦,也很难发表高影响因子的论文和出大成果。刘永忠教授坦言:“做栽培研究需要有一颗强大的心脏、要耐得住寂寞。”一个栽培技术的创新,往往需要经过数年甚至十多年的反复试验和验证,期间要忍受无数次的失败和挫折;新的栽培技术大面积推广则是一个除旧迎新的过程,需要多方面的推动,资金的支持和时间沉淀,是一件非常不容易的事情。

科研道路从来都不是一帆风顺的,刘永忠回忆说,在推广新技术时,经常遇到地方农技人员和果农的质疑。“这些新技术真的能降低成本、保证产量、提高品质吗?”面对问题,他总是耐心解释,亲自示范,用实际效果说服果农。

作为国家柑橘产业技术体系树体管理岗位专家,刘永忠教授每年大量时间奔波在各个柑橘产区进行培训和指导。在湖北、广西、江西、云南等柑橘产区经常会见到他的身影。经常是清晨出发,深夜归来,只为了多看一个果园,多解决一个问题,让科技成果真正应用到田间地头,为果农带来实实在在的收益。

迄今为止,刘永忠教授主持了包括两个国家重点研发项目在内的30多项科研课题,发表了120多篇论文,主编《主要常绿果树优质轻简栽培技术》《果园智能化栽培管理》《柑橘提质增效核心技术研究与示范》《黄龙病疫区永春芦柑种植管理新技术》等著作7部,参编标准10项,获批发明专利6项、实用新型专利4项。

从传统劳作到智能管理,从靠天吃饭到精准调控,刘永忠教授正在用科技力量努力推进这个过程,用坚守精神诠释了农业科研者的责任与担当。在他身上,我们看到了一位科学家对土地的热爱,对农业的执着,对农民深厚的情感。

金色的柑橘不仅象征着丰收的喜悦,更闪耀着科技的光芒。在乡村振兴的道路上,刘永忠教授继续在推动中国柑橘栽培技术向轻简智能化发展路上默默耕耘,用科技创新赋能传统农业,助力中国柑橘产业实现从“大而不强”到“既大又强”的蜕变。(文/张玮)

毕业合影