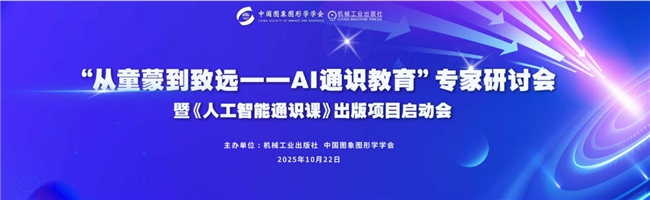

院士领航,为AI教育点亮“灯塔”

活动伊始,中国图象图形学学会理事长王耀南院士与机械工业出版社总编辑陈海娟分别致辞,强调了在AI教育已成为“必答题”的当下,出版界与学术界携手推动知识普及的责任与担当。

中国科学院院士刘嘉麒在寄语中深刻指出,普及科学素养、培养创新思维是青少年未来发展的基石,他殷切期望年轻一代能成为AI时代的“主动理解者和未来创造者”。刘院士的远见卓识,为本次研讨会奠定了高屋建瓴的基调。

专家论道,搭建理论与实践的“桥梁”

如何将宏大的蓝图转化为生动的校园实践?北京教育科学研究院特级教师、北京青少年创新学院主任张毅,作为关键的“架桥人”,分享了如何通过具体项目和培训,让创新的火花在校园里“落地生根,开花结果”,为一线教育提供了极具价值的实践范本。中国教育在线总编辑陈志文分享了图书创作的核心理念:“我们始终拒绝‘降维的大学教材’,坚持‘三个贴合’:贴合学生认知,贴合教师需求,贴合价值导向,让学生学技术的同时树立责任意识,真正让教材成为‘易教、易学、有温度’的教育载体。”,中国科学院自动化研究所副研究员王子洋详细介绍了人工智能通识课出版项目的整体规划,为这套课程的落地推进进一步明确路径,让理论与实践的 “桥梁” 更加稳固。

项目启动,迈出AI通识教育“关键一步”

该出版项目出自中国科学院自动化研究所科普项目研究成果,由中国图象图形学学会牵头统筹,中国工程院院士、中国图象图形学学会理事长、机器人技术与智能控制专家、湖南大学教授王耀南担任丛书主编,中国教育发展战略学会副会长兼人才发展专业委员会理事长李志民担任丛书顾问。

尤为关键的是,人工智能通识课丛书以中国科学院大学人工智能学院的课程体系为基础,构建了 “大中小衔接” 的分层内容体系:依序为“看见AI、探索AI、使用AI”,“探索加深、使用升级、思辨入门”和“使用到方案、思辨到治理、共创行动”。不同层级对应不同学段和难度,小学(初级)重启蒙体验,通过生活场景、趣味活动和简单实验,让学生认识AI应用并学会使用工具;初中(中级)强调原理理解与实践,借助项目实践和合作探究,培养学生动手能力,进一步了解AI局限性;高中(高级)则聚焦技术深化与责任思辨,引导学生利用AI技术解决实际问题,探讨AI伦理,培养科技向善意识。

为了让课程能真正落地课堂,项目还配备了完整的资源包。系列图书包含:36个小学示例、19个初中实践、19个高中案例的课程PPT与卡片素材;资源包硬件包含: AI 开发板、智能车、脑机模块;资源包软件包含自主开发的工具包、代码包、每节课的操作视频。丛书愿景是让学生能够在实践中理解AI技术、学会使用AI解决问题、了解AI的伦理风险。

最激动人心的时刻随之到来。在刘嘉麒院士、陈海娟总编辑、陈志文主编、刘晓鸣执行主编等嘉宾的共同见证下,人工智能通识课出版项目正式扬帆起航!

(从左往右依次为:中国图象图形学学会战略合作事业部部长刘晓鸣、中国科学院自动化研究所科技处处长韩伟、机械工业出版社总编辑陈海娟、中国科学院院士刘嘉麒、中国教育在线总编辑陈志文、中国图象图形学学会副秘书长董晶、中国科学院自动化研究所模式识别实验室副主任马丽霞、机械工业出版社科普分社社长饶薇)

校长论坛,共探AI教育“全链条”实践

启动仪式的璀璨灯光照亮了前路,而道路如何走得更稳、更远?在首届人工智能通识教育校长论坛上,五位来自教育一线的领军人物——中关村第一小学教育集团校长商红岭,中国人民大学附属中学分校副校长王尧,中国人民大学附属中学丰台学校副校长金鑫,北京市中关村中学、中国科学院中关村学校副校长杨亮,中科启元学校中学部执行校长马惠玲,在主持人魏丹的引导下,展开了深度对话。校长们围绕AI通识教育的核心价值、课程设计、师资培养、教育公平及效果评价等议题,分享了从“价值定位”到“课程设计”的全链条实践智慧,为解决“教师不懂AI”“资源分配不均”等现实难题提供了宝贵方案。

这不仅是一场启动仪式,更是一次“关于未来的深度对话”。本次研讨会的成功举办,将持续推动中小学AI教育从理念探索迈向体系化建设的新阶段,主办方表示,人工智能通识课丛书的研发与落地,使“人工智能的种子,在通识教育的沃土中生根发芽”,助力青少年从“童蒙”走向“致远”。