近期,Soul App联合上海市青少年研究中心发布《2025 Z世代情绪消费报告》(以下简称“报告”),以数据描摹Z世代的情绪消费全景,展示年轻人如何以消费为情感支点,维系心理韧性,寻找心灵治愈。随着社会节奏加快与压力上升,情绪消费现已成为Z世代生活中的高频行为。不同于以往的物质满足,如今的青年更重视“精神共鸣”与“心理舒适”。他们愿意为价值认同、自我疗愈、仪式感和审美愉悦付费,用消费行为获得内心的安宁。

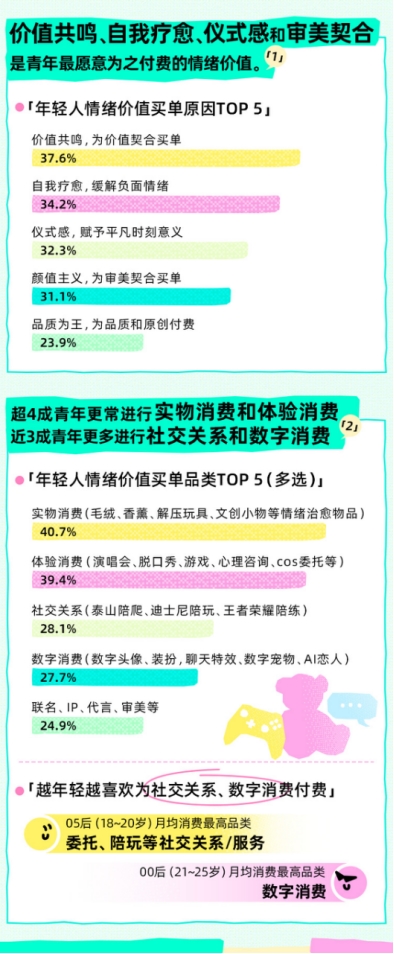

报告指出,青年情绪消费已形成以实物、体验、社交关系和数字内容为主的多层结构。其中,实物与体验类消费最具普遍性,但社交关系和数字消费的情绪溢价更高。从数据来看,约三分之一的青年通过消费来“自我疗愈”,三分之一通过仪式感维系生活秩序,另有近四成青年愿为“价值共鸣”付费。

从情绪消费的品类分布来看,实物消费和体验消费成为主流,超过半数的青年每月在实物消费品上的金额集中在100至300元区间,体验消费的金额分布相对均衡。社交关系类消费占比接近三成,展现出较强的溢价能力,近25%的消费者在此类项目上支出超过1000元。数字消费类占比也接近三成,消费金额呈现两极分化特征,百元以内与千元以上均占一定比例。联名、IP、代言及审美类消费则呈现“轻量化”趋势,25%的消费集中在百元以内。不同年龄段的消费偏好也有所差异,05后更倾向于社交关系类消费,而00后则在数字消费类上支出最高。

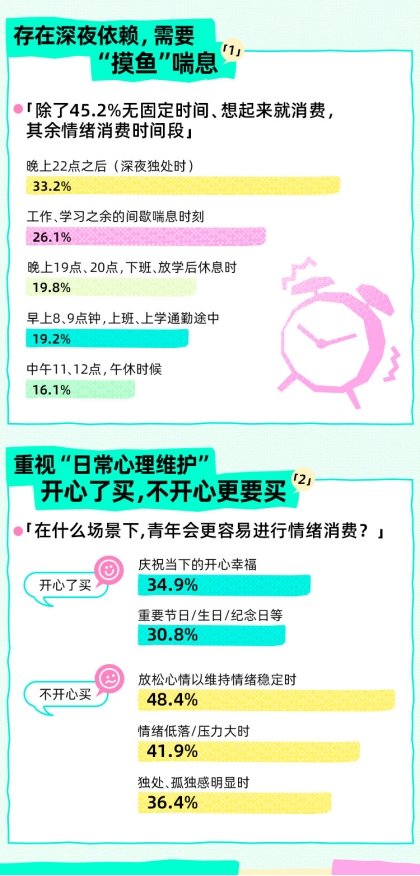

报告提到,青年情绪消费的动机可归纳为“心理维护”的双重导向,并呈现出规律性的时间分布。具体而言,“消极维护”表现为:近半数青年为维护稳定情绪消费,超四成在情绪低谷时触发消费,超三成因感到孤独而消费。“积极强化”则体现为:超三成青年用消费庆祝当下幸福,超三成在重要纪念日消费。在时间上,超半数青年存在规律性消费习惯,峰值集中于深夜22点后与工作间歇。

报告中还进一步提出,情绪消费展现出三种典型特征:一是通过治愈系内容与产品实现压力释放;二是借助AI伴侣、虚拟角色等数字技术获得情感陪伴;三是在亚文化圈层中寻找精神寄托与社交认同。报告指出,个性化与圈层化的需求正重塑消费叙事。特定的情绪商品被赋予“仪式性符号”的意义,让人们在平凡的生活中找到秩序感与成就感。Z世代通过情绪消费向外界表达“我是谁”,构建属于自己的精神坐标。

同时,社会竞争、经济压力、关系焦虑等问题让青年更易陷入“情绪高压”。当传统的社交关系难以提供稳定支持时,消费行为由此被赋予了新的社会意义。在Z世代的世界里,情绪不再是消费的附属品,而是他们与世界建立联系的方式。

《2025 Z世代情绪消费报告》不仅展现了年轻人的消费行为,也揭示了情绪消费已成为青年日常生活的显著组成部分。Soul 元宇宙作为承载空间,映射出Z世代在价值共鸣、情感寄托与身份表达中的多重追求。