近年来,随着国家政策的持续引导和优化,越来越多的高端人才积极归国,投身于祖国的建设事业,贡献智慧和力量。覃俊龙先生,作为一位来自台湾的顶尖技术专家,凭借其深厚的学术造诣和丰富的跨国工作经验,为通讯技术与电子制造业带来了变革性创新,成为推动行业发展的中坚力量。

覃俊龙的职业生涯横跨欧美与两岸,也为两岸关系的进一步发展注入了新的活力。他表示,科技与产业合作是两岸共同发展的重要桥梁,通过技术与资源的共享,可以实现互利共赢,为两岸经济注入更多可能性。

剑桥深耕:全球视野下的系统工程技术创新

覃俊龙先生毕业于世界知名的剑桥大学,获得制造系统整合工程的博士学位。在剑桥攻读博士期间,他提出了一种全新的“可重构制造控制系统”理念,即基于整体组建的架构(Holonic Component-Based Architecture, HCBA)。这一系统结合了整体制造系统(Holonic Manufacturing Systems, HMS)和模块组件集成开发(Component-Based Design, CBD)的先进概念,通过产品和设备两大智能模块自主地在动态变化的生产环境中沟通协作以具备更强的灵活性和可扩展性来达成生产计划。这一研究为后来的工业物联网和分布式人工智能系统打下了坚实的应用基础。

投身实业:从制造系统到手机通讯技术到智能电视制造的跨越

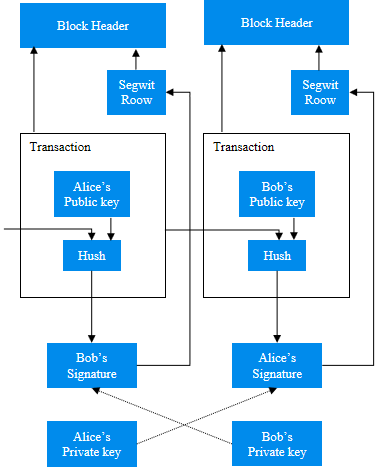

覃俊龙先生深谙通讯与网络技术在系统整合工程中的核心地位。自2000年获得剑桥大学博士学位后,他进入一家位于剑桥的英资企业,专注于手机通讯IP技术的研发,参与了GSM/GPRS/EDGE等通讯协议的设计,推动了从2G到3G无线通信技术的飞跃式发展。

他于2004年回到台湾,担任英商在台湾的分公司总经理,主要负责通讯技术与系统整合的相关事务。随后加入美商摩托罗拉,负责亚洲地区的业务拓展和技术支持,进一步巩固了他在国际通讯技术领域的专业地位。

在取得卓越成就后,覃俊龙面临着人生中的一次重大抉择。尽管在国际企业享有优厚的薪资待遇,但在海外分公司,他始终无法深入核心技术的开发,也难以真正参与关键决策。这让他意识到,若要在技术创新上发挥更大影响力,必须进入一个能够真正施展才能的平台。基于此,他最终决定投身本土产业,希望通过自身的技术专长,助力国内产业升级,推动智能制造的发展。“留在国际企业意味着延续稳定的职业发展,而选择本土企业则是对未知的冒险,”覃俊龙坦言。经过深思熟虑,他毅然选择加入HTC 和ASUS等手机计算机通讯大厂,为推动本土制造业的创新与升级贡献自己的智慧与经验。

这一选择,不仅是为了更广阔的事业平台,更是为了亲身参与到祖国制造业的转型升级中。“我深信,技术创新只有结合实际应用才能发挥最大的价值。而本土企业提供了这样一个可以将理论变为实践的广阔舞台。”

时间来到2016年,覃俊龙在冠捷科技(台北)有限公司担任资深处长,主要负责智能电视的设计制造和市场质量的改善,并在短短四年中使市场质量不良率大幅减少了30%。2020年,他升任协理后,更进一步主导冠捷科技在全球市场的各类产品除了智能电视外还包含各类型显示器质量升级战略,在他的主导下,冠捷科技正在加速公司内部以下的数字化和自动化改革:

· 市场产品使用大数据收集:将产品使用情境,机器运行等内部参数上传至云端,将收集的大数据主动推算产品质量趋势并做预防式的处理,同时分析新功能的使用率及接受度,以作为下一代产品设计改善的参考。

· 产品质量履历体系的建置: 藉由产品从上游开发设计验证,供货商质量及入料检验,工厂生产测试流程到下游售后市场质量的无缝连接,透过流程的标准化,数据的数字化及系统自动化,以建立一个完整的产品及模块组件的质量履历数据模型,可以从点线面快速的追溯质量问题的源头。

从理论到实践:物联网和人工智能技术驱动制造业变革

覃俊龙先生所领导的团队在冠捷科技所推动的多项数字化技术只是个开端,随着九零年代发轫的物联网技术日益成熟,以及近年来人工智能快速发展,他提出的“可重构制造控制系统”理念也逐渐体现了从理论研究到行业实践的全面跨越。下一阶段他希望能从产品质量的改善能更进一步结合到他的新智能制造架构中。这架构的核心概念也就是利用产品和设备两大智能模块,个别透过以产品BOM (Bill of Materials)及产品BOP (Bill of Process)概念的结合来驱动下一代智能制造架构的生成, 用以演示此系统如何自主地在动态变化的生产环境中,在不须人力介入或预设的计划下,自我演化来达成产品和设备两大智能模块的实时合作并达成生产目标。

促进两岸合作:以技术为纽带 共建繁荣未来

作为一名高水平人才,覃俊龙始终致力于促进两岸科技与产业的深度合作。他认为,技术的共享与联合研发是推动两岸共同进步的关键。同时他希望通过技术的融合和创新,为两岸培养更多高素质的年轻技术人才。他计划与高校和企业联手,开设技术合作项目和联合实验室,让更多青年科学家参与到智能制造和通讯技术的前沿研究中。

“我们需要为下一代搭建桥梁,让他们站在我们的肩膀上,探索更远的边界。”

展望未来,覃俊龙希望通过技术创新和融合,持续推动智能制造与通讯技术的突破。他计划与两岸高校和企业联手,开展更多联合实验室与技术合作项目,助力年轻科学家深入参与前沿研究。

“技术不仅是连接两岸的桥梁,更是实现共同发展的纽带。通过协作,我们可以开创一个更加智能、更加繁荣的未来。”覃俊龙的职业轨迹,不仅展现了个人的成长与成就,更是两岸合作与创新的成功典范。他用实际行动证明,创新将持续引领中国制造迈向更高的舞台。(作者:秦伟凡)