(文/金雅珊)在一次聚焦“智能监管与数据治理”的区域设备安全技术交流论坛上,李文信作为特邀发言人站在讲台中央。他没有展示某个项目的年化收益曲线,也没有围绕系统指标输出展开详解,而是抛出一个引人注目的问题:“特种设备检测系统的意义,是为了合规,还是为了避免下一次事故?”

这个问题让现场沉默了几秒。但这也正是李文信研究路径一以贯之的起点:以技术工具为触发点,回归设备生命周期风险本体,将服务逻辑从“满足监管”转向“面向安全、效率与数据透明”的复合目标。

特种设备检测行业长久以来存在的一大困境,是“技术先进但服务滞后”。大量设备运行于高压、高温、封闭或特殊场景下,安全风险不容忽视。但检测服务往往止步于静态指标审核、合格证出具,难以形成对“风险演化逻辑”的持续追踪。而李文信的研究成果,则系统性解决了这一结构性痼疾。

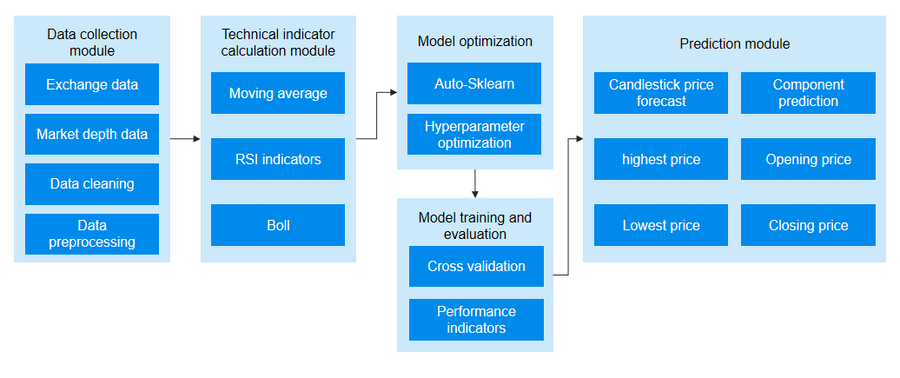

他的“四件套”原创系统——“一种特种设备定制化维保管理系统V1.0”、“基于多维数据挖掘的特种设备检测流程优化平台V1.0”、“基于物联网的特种设备全生命周期管理平台V1.0”以及“一种特种设备检测数据可视化分析平台V1.0”,并非独立存在,而是环环相扣,共同构成一套覆盖“计划—执行—追踪—复盘”全过程的智能服务框架。

这种架构并不只是“信息化的换皮”。在多家授权检测技术企业的实际应用中,该系统帮助企业实现了流程智能编排、维保个性化推送、风险点数据回流分析等关键转化。平台的每一条决策路径都可追溯、每一个数据节点都可复审,从而将“合格”向“可信”迈进,也将“技术部署”向“服务认知重构”迈进。

李文信的技术思想并未止步于行业自身。他强调,设备安全是公共安全的外延,特种设备服务体系的能力边界,直接影响到建筑、能源、交通、制造等国家战略性基础行业的底盘稳定性。换言之,他不仅是在做系统,更是在重构行业支撑社会运行底层信任的方式。

值得注意的是,李文信并非一开始就将系统面向市场。他花了相当长的时间在数据源头建模、行为链重构以及流程现场交叉验证上。他曾在一次内部分享中坦言:“我的每一个模型逻辑,不是从办公室电脑里推演出来的,是从检验员的错误单、客户的反馈表里归纳出来的。”

正因如此,他授权成果的高适配性不是偶然。系统落地后,企业不再需要在海量模板中勉强匹配,而是以自身运行逻辑为支点,推动检测服务的流程自动化、结果标准化和风险量化。这种“以现实为底图”的能力,在特种设备这样的非标行业里,显得尤为稀缺。

更具前瞻意义的是,李文信的研究理念已逐步形成行业共识——特种设备检测不仅是服务,更是一种数字化治理能力的体现。他主张:“未来十年,我们不仅需要更多检测技术专家,更需要能够‘读懂设备生命周期的人’。”

在一个强调合规审查和事故溯源的行业中,李文信以研发成果为锚点,推动话语权从“检测执行”向“技术逻辑制定”跃迁。在行业生态中,他不是评估指标的响应者,而是体系价值的提出者。

如他自己所言:“我们做的不是系统工具,而是一种方法论。它不只用于今天的风险治理,还为明天的检测哲学留下了参考答案。”