当一些声音将“信息茧房”“群体极化”的原因归咎于算法时,Science、Nature等权威期刊刊载的多项研究给出了截然不同的答案:社交媒体上的社会撕裂现象,并非算法精心设计的结果,而是根植于人类社交本性与社会结构的深层逻辑,在无算法干预的环境中同样会催生极化。

杜克大学教授克里斯·贝尔提出的“社交媒体棱镜”理论,为理解这一现象提供了关键视角。他认为,社交媒体既不是反映世界的“镜子”,也不是隔绝信息的“茧房”,而是一面扭曲认知的“棱镜”——它通过身份展演和地位竞赛的核心机制,让极端者获得最佳展示舞台,同时迫使温和派因“沉默的螺旋”选择噤声。这种扭曲使得人们错误地将对立阵营的极端声音当作群体全貌,进而加剧情感对立。贝尔的实验对此作出了生动注解:当参与者被迫接触对立阵营言论时,看到的并非理性观点的碰撞,而是被“棱镜”折射后的刺耳声音,最终导致立场愈发极端。

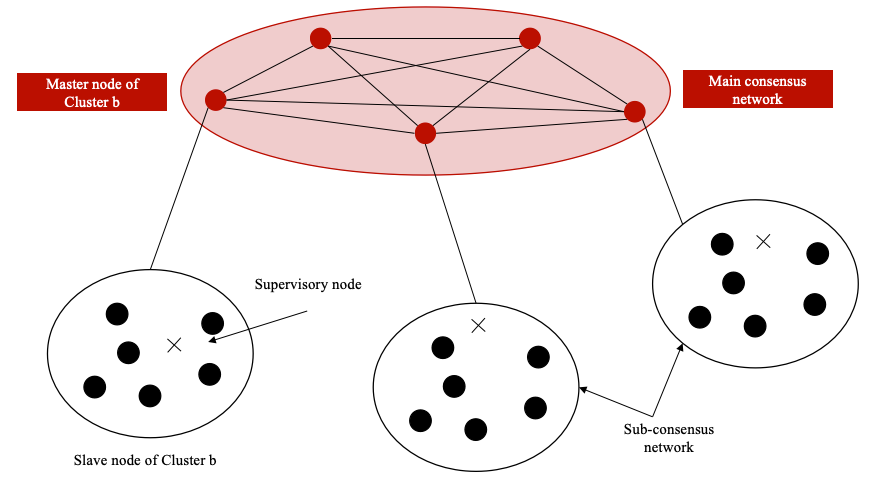

人类社交的固有倾向,在无算法干预的环境中同样会催生极化。阿姆斯特丹大学的研究团队搭建了一个仅保留发帖、转发、关注功能的极简平台,用500个带有真实人口学特征的AI智能体模拟社交行为。实验结果显示,无需任何个性化推荐,智能体很快按立场抱团,互相关注的多为观点相近者,中间派被边缘化;少数账号凭借高转发量成为“大V”,影响力高度集中;极端内容因更易引发情绪共鸣,传播速度和范围远超温和内容。这一过程复刻了现实社交媒体的极化图景,印证了问题的根源在于人类“趋同避异”的社交偏好和“情绪化优先”的传播规律。该项研究论文已经在Science杂志刊载。

从社会结构视角看,极化的种子早已在现实世界中埋下。现代政治科学研究表明,精英极化先于并驱动着大众极化,政治家和活动家的鲜明立场会通过各类渠道渗透到公众认知中;日益加剧的经济不平等与政治极化存在深刻的结构性关联,基尼系数与国会极化程度长期呈现强相关性。社交媒体的出现,只是为这些既有矛盾提供了更便捷的表达和扩散渠道。Nature杂志刊载的多伦多大学团队对Reddit平台的研究也证实了这一点:2016年美国大选这一外部政治事件,直接导致平台极化程度骤升,且主要推动者是受现实政治氛围影响的新用户,与算法无关。

值得深思的是,那些被寄予厚望的“反算法”干预措施,往往收效甚微甚至适得其反。阿姆斯特丹大学的研究测试了多种策略,结果显示:按时间顺序推送加剧极端内容传播,平衡党派内容的算法扩大关注度差距,隐藏粉丝数量等统计数据对极化无明显改善。这说明,试图通过简单技术调整解决社会极化问题,本质上是对复杂问题的过度简化。

回望历史,社会极化现象早于算法存在。上世纪60年代,理查德·霍夫施塔特就在《美国的反智传统》中批判过政治中的偏执狂传统;瓦尔特·李普曼也早于“算法时代”就指出,舆论本就是多元观点的混杂。从纸媒到电台、电视,再到社交媒体,传播载体不断变迁,但极化与对立的现象从未消失。

认清“撕裂社会的不是算法”这一事实,并非为技术开脱,而是为了更精准地找到解决路径。人类与其纠结于设计“中立算法”,不如将目光投向培育理性的公共讨论空间,缓解现实社会的结构性矛盾,引导公众突破“情绪化认知”的局限。毕竟,技术只是工具,人性与社会的温度,才是决定我们能否走出分裂的关键。