采访人:包为跃——策展人(联合)

受访人:丁瑶瑶——新摄影艺术家

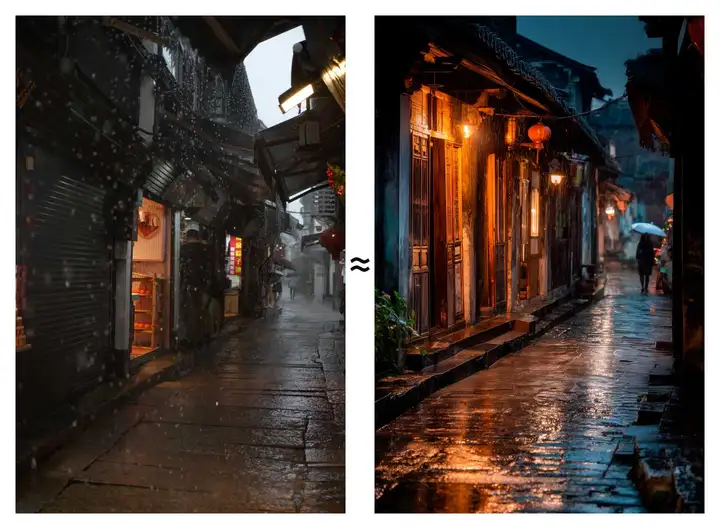

在“人工智能生成内容”(AIGC)席卷视觉艺术的当下,我们似乎站在了一个新的历史节点上。瓦尔特·本雅明在近一个世纪前关于“机械复制时代”的艺术诊断,在今天读来宛如预言。艺术家丁瑶瑶的最新系列作品《无数次地接近》,以其独特的创作方法论——通过文本描述驱动AI,试图“再现”其拍摄的上海古镇照片——为我们提供了一个绝佳的样本,用以审视“AI时代的摄影”所蕴含的哲学思辨与技术美学。本次对话,我们希望超越对技术本身的惊叹,深入探讨创作主体性、语言的局限性、艺术的“光晕”(Aura)在算法中的命运,以及未来摄影的潜在路径。

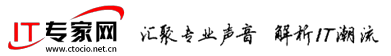

《无数次地接近》丁瑶瑶作品,2025

第一部分:创作缘起与理论定位——从“机械复制”到“算法生成”

包为跃:在《无数次地接近》的创作自述中,你提到了本雅明的《机械复制时代的艺术作品》。在你看来,你的创作是与本雅明所描述的摄影(作为一种复制技术)的延伸,还是一种根本性的断裂?AI的“生成”相较于摄影的“复制”,其核心差异在哪里?

丁瑶瑶:如果说摄影在本雅明笔下是一种“机械复制”的技术,那么AI图像生成更像是“算法再造”。我认为它既是一种延伸,也是一种断裂。从延伸的角度来看,摄影和AI都以技术作为介质来介入艺术生产,它们都削弱了传统意义上“手工原作”的唯一性,让图像成为可以被转写、被重述的符号。在这一点上,AI继承了摄影作为“去灵韵”技术的历史脉络。但与此同时,AI又在根本层面上对“复制”进行了颠覆。摄影仍然依赖物理世界的光学痕迹,它复制的是现实;而AI生成的是对语言、记忆和描述的“再编码”。它并不复制现实,而是复制我对现实的叙述——复制的是“第二手经验”。因此AI图像并非原作的再现,而是一次关于理解、推测、联想与概率计算的综合演绎。摄影的“复制”是一种光学上的等值转移,而AI的“生成”是一种高维度的推演,是对我主观体验的近似逼近。它甚至可能比原作更具“叙事的真实”,却永远与实际拍摄的图像保持偏移。换句话说,摄影记录世界,而AI记录的是我如何谈论世界。二者之间的差异使我意识到:AI所生产的不是图像的复制品,而是一类新的“概念图像”——它们存在于现实与虚构之间,是一种属于“算法时代的摄影”可能的雏形。

包为跃:本雅明哀叹机械复制使艺术的“光晕”——即其在时间与空间中的独一无二性——消逝了。在你的作品中,原照片是唯一的,但AI生成的无数“近似”图像,似乎加剧了这种“光晕”的消散。你是否认为,在算法的迭代中,一种基于“描述”与“生成”过程本身的、新的“光晕”正在被创造出来?

丁瑶瑶:如果说本雅明所忧虑的“光晕”消散,是指艺术品在机械复制面前失去了不可替代的在场性,那么AI生成图像的出现,让我们进一步进入了一个“无限复制”和“无限变体”同时存在的时代。算法看似不断迭代正在把光晕稀释得更薄——原作的独一性被无数“近似图像”包围,它不再是一个孤立的坐标,而成为一个被算法不断逼近、重写的中心。但这种“光晕的消散”其实也意味着一种新的“光晕的生成”。在AI艺术的语境中,独一无二性不再仅仅来源于物质性的原作,而来自于一种过程性的、发生性的独特性。我的作品不是在展示一个最终图像,而是在展示一段无法被复制的链条——记忆如何被描述、语言如何被编码、算法如何被触发、偏差如何被生成……每一次对图像的描述都是一次新的起点,每一次生成都是一次不可回溯的分叉。换句话说,我的“原作”不再是照片,而是那一段属于我与AI之间的、无法再现的“生成过程”。照片提供的是时间与空间上的唯一性,而AI生成的序列提供的是一次性与过程性的唯一性。它们的光晕不在于图像本身,而在于图像的“生成逻辑”,即图像为何以此方式出现、为何又以那样的偏移方式偏离。因此,在算法的褶皱中,光晕并没有真正消失,而是改变了栖息的位置。它从作品的表面退隐,潜入到描述与生成的细微缝隙之中,潜入到无数次失败、偏离和偶然之中。正是这些不可预测、不可复刻、不可彻底表达的瞬间,构成了AI时代新的光晕——一种属于过程、属于偏差、属于理解与误解之间的光晕。

第二部分:方法论与主体性——“作者”在何处栖身?

包为跃:你的核心创作行为从“按下快门”前置到了“竭尽所能地描述”。这本质上是一场与语言局限性的搏斗。当你试图用语言“编码”你的视觉记忆和情感体验时,什么是语言能够传递的,什么又是注定在翻译中流失的?这种“流失”本身,是否构成了你作品美学的一部分?

丁瑶瑶:语言永远无法无缝承载视觉经验,它既是桥梁,也是裂缝。语言能够传递的是结构、是秩序、是我在记忆中能够明确指认的那些要素:光从哪里来,潮湿的石板路是什么质感,小巷两边的商铺是什么样的,画面的氛围是什么色调的。这些是可以被命名、被转写、被分解成符号的部分。但视觉记忆最深层的情绪往往恰恰是难以言表的,不是因为我描述得不够,而是因为它们本质上属于一种前语言、前叙事、前符号的经验。我意识到,这种“注定要在翻译中流失的部分”其实构成了我创作的核心张力。每一句描述都像是在追赶一个即将远去的影子,而我知道,无论如何努力,它永远无法和我同步。于是,在AI生成的图像中,那些偏离、误读、过度阐释或少量缺失的部分,反而成为了最有意味的部分。

包为跃:在整个创作链条中,AI扮演了什么角色?它是一个严格遵循指令的“画笔”,还是一个拥有某种“自主性”的、不完美的合作者?当它生成出超出或偏离你预期的画面时,你是将其视为“噪声”并剔除,还是将其视为一种有价值的“对话”,并纳入最终的作品序列?

丁瑶瑶:在我的创作中,AI既不是纯粹的工具,也无法被视为意义完整的“共同作者”。它更像是一种介于两者之间的“时而听懂时而听不懂的创作搭子”。一方面它受制于我通过语言输入的编码,另一方面又凭借自身的统计逻辑、生成偏差与潜在误读不断提醒我:创作从来不是单向度的操控,而是一场人与算法之间的持续协商。如果说相机是一种忠实的感光器,那么AI更像是一种带有“解释”倾向的生成器。它并非简单执行指令,而是以概率、关联、模式识别来对我提供的语言进行再演绎。因此,它生成的图像往往会带来意料之外的元素:有些是误解,有些是过度阐释,有些是它从巨量图像经验中“推想”出来的补丁。这些偏差恰恰是我无法通过传统摄影获得的。对于那些偏离我预期的画面,我并没有将其视为“噪声”。相反,我在其中寻找一种“算法的无意识”——它如何误读我?它为何添加某些元素?它在哪些地方试图弥补我语言中的空白?这些生成偏差常常成为我最感兴趣的部分,因为它们揭示了我的描述是如何被“理解”。

包为跃:你提出了一个非常精妙的概念——“高维度的重叠”。这似乎超越了像素级的相似,指向了某种情绪、结构或氛围的共鸣。你能否更具体地阐释,你是如何定义和感知这种“重叠”的?它是基于审美直觉,还是你在其中构建了一套可被解读的视觉语法?

丁瑶瑶:当我谈到“高维度的重叠”时,我并不是指图像在情绪层面的共鸣,因为AI并不真正理解人类的情绪;我所指的是一种更抽象、更结构性的对齐,它发生在构图关系、空间节奏、物体密度、光线走向、甚至画面整体的“叙事取向”上。AI常常误解我语言中的细节,但它在生成时会基于自身的概率逻辑去补齐画面缺口,而这些补偿有时会意外地与我原始图像的结构性经验发生交叉。例如,它可能无法复现我看到的光线质感,却能在其推演中生成一种与原场景类似的空间张力;它或许模糊了某些元素的位置,却保留了画面“应当如何展开”的节奏。对我而言,这种重叠的判断首先来自审美直觉,但随着迭代的积累,我确实逐渐形成了一套内隐的“对接语法”:我知道哪些描述会引导AI朝向我记忆中的结构靠近,哪些词汇会让它产生偏移。于是,“高维度的重叠”并不是复制,也不是情绪的理解,而是一种逻辑关系、空间组织方式和生成节奏的短暂重合——是人类记忆的结构与算法的生成规律在某一瞬间的相遇。

第三部分:影像本体论——何为“AI时代的摄影”?

包为跃:传统摄影的力量部分来源于其“索引性”(Indexicality),即影像与真实世界存在物理因果联系。AI生成影像彻底切断了这层联系,创造了“逼真且不存在”的场景。这是否意味着我们必须重新定义“摄影”?你认为《无数次地接近》是“关于摄影的摄影”,还是它已然是一种全新的、独立的视觉媒介?

丁瑶瑶:传统摄影的确以“索引性”为核心力量——光线在物理世界中真实地作用于感光材料,影像因而带着不可伪造的因果链条。而AI生成影像切断了这条链条,它不再依赖光线的痕迹,而是依赖语言、训练数据与概率模型。它生成的“逼真”并不来自世界,而来自统计推演;它呈现的“真实”并非被记录,而是被“计算”出来的。因此,AI影像不是摄影的延伸,也不是简单的替代,它迫使我们重新思考摄影的本体——摄影究竟是“光学的索引”,还是“关于世界的图像生成机制”?在这一意义上,我认为《无数次地接近》确实是一种“关于摄影的摄影”。它不再依靠相机来记录现实,而是通过生成的方式反向暴露出我们对于“摄影究竟是什么”的集体预设:我们为何会把某种构图、光线、场景识别为“摄影式的”?摄影的视觉语言是否已经从技术本身,转移到了观看方式中?我用AI生成一个不存在的画面,反而更清楚地呈现出“摄影感”是一套叙事结构、一套观看习惯,而非单纯的光学因果。与此同时,《无数次地接近》又不是传统意义上的“摄影作品”,因为它缺乏索引性;但它也不是纯粹的绘画或数字合成,因为它的起点依然来源于一次真实的拍摄——一次视觉经验、空间经验与情境经验的凝固。因此,我更倾向于把它视为一种新型的“生成摄影”:一种介于记录与建构之间、介于记忆与算法之间、介于现实的残影与虚构的雏形之间的视觉媒介。

包为跃:你的作品呈现出一种“写实主义”风格,但描绘的却是虚构之物。这种游走于现实与虚构之间的状态,是否是对我们当下“后真相”视觉环境的一种隐喻?当AI能够完美模拟任何现实的视觉证据时,摄影作为“见证”的历史角色将走向何方?

丁瑶瑶:AI呈现出的“写实主义”风格本身便构成了我们对当下“后真相”视觉环境的隐喻。今天,我们对图像的信任已不再来自其索引性,而更依赖于它是否符合我们对“真实图像应当是什么样子”的视觉习惯。AI能够模拟这种习惯,却并不与任何现实存在构成因果关系,于是“逼真却虚构”的图像开始挑战我们关于现实的判断机制。我并不希望这些生成图像冒充现实,相反,我希望它们被识别为一种“写实的虚构”,从而迫使观看者意识到:真实性并非图像的天赋,而是一种被建构、被学习、被习惯化的美学结构。当这种结构被算法复刻时,摄影作为“见证”的角色便不可避免地发生了迁移——它不再只是记录世界的手段,而更像是一种让我们理解图像如何被制造、被模拟、甚至被操控的方法论。换句话说,摄影的未来价值可能恰恰在于,它揭示了“真实”的生成机制,而不是简单地证明“这曾经发生”。

第四部分:未来视野与策展思考

包为跃:布列松的“决定性瞬间”定义了胶片时代摄影的美学追求。在你的实践中,关键的“瞬间”似乎不再是快门开启的那一刹,而是在无数AI生成的迭代中,你“认出”并选择最终图像的那个判断时刻。这是否意味着摄影的核心正从“捕捉”转向“策展”与“选择”?

丁瑶瑶:当作品以近乎写实的视觉形式呈现一个并未真实存在的场景时,这种天然的错位便成为我对当下“后真相”视觉生态的回应。今天,我们对图像的信任不再源于它与现实之间的关系,而更多来自它是否符合我们早已习得的“真实图像应该如此”的视觉范式。AI能够精准模拟这种范式,却与任何实际发生的事件毫无因果关联,于是这些“逼真却虚构”的画面反而更直接地暴露了我们判断现实的机制是多么依赖风格化的习惯,而非事实本身。我并不希望这些生成图像伪装成现实的证据,相反,我希望它们被明确地识别为一种“写实的虚构”——以此提醒观者:真实性并非图像固有的属性,而是一套被重复强化的美学结构。当这种结构被算法轻易复刻时,摄影作为“见证”的传统角色便不可避免地开始转型——它不再只是记录世界的一种技术,更成为让我们反思图像如何被建构、被模拟、甚至被操控的方法论。

包为跃:基于你的创作经验,你认为未来的摄影师和艺术家需要具备哪些新的核心素养?是编程能力、提示词工程学的技巧,还是更侧重于哲学思辨、艺术史知识和跨媒介的叙事能力?

丁瑶瑶:在我看来,未来的摄影师与艺术家所需要的核心素养,已经不再是某一项单一技能,而是一种能够在多重媒介逻辑之间自由切换的“复合能力”。技术固然重要,但技术只是入口,而不是目的。AI时代的摄影师,不必人人成为程序员,也无需完全依赖提示词工程学;真正关键的是,如何在不断更新的技术环境中保持对图像本质的敏锐理解。

包为跃:作为策展人,我看到的不仅是一件作品,更是一个正在发生的艺术运动。在你看来,像《无数次地接近》这样的AI辅助摄影作品,对未来的美术馆收藏、展览和批评理论体系提出了哪些新的挑战?我们该如何为这些“没有底片”的作品建立价值标准和历史档案?

丁瑶瑶:在我看来,AI辅助摄影对未来的美术馆体系提出的挑战并非技术性的,而是结构性的。传统摄影的收藏以底片、原始载体和物理印制为依据,而AI生成图像没有底片,它的“原作”往往存在于提示词、模型版本、生成过程或算法偏移之中,这使得收藏从“保存物”转向“保存逻辑”。展览方式也因此需要改变:不仅仅展示结果图像,而是展示语言输入、生成路径、失败的迭代和偏移过程,让观者理解图像是如何被“生产”的。与此同时,批评体系也必须重建,因为过去依赖作者性、技法、风格与历史脉络的评价模型在AI时代已不足以衡量作品价值——艺术家的创造力不再体现在手艺上,而体现在如何驾驭模型的偏差、如何构建语境、如何在无限可能中作出判断。至于档案的建立,它不再是存放一个不可替代的“原件”,而是记录一次不可追溯的“生成史”:提示词、参数、选择与偏移共同构成作品的独特性。换句话说,AI时代的艺术价值不再由物质性决定,而由创作行为、生成机制和判断过程共同构成。《无数次地接近》正是在探索这一新的可能——它不仅是一件作品,更是对未来美术馆制度、评判框架与档案体系的提前提问。