在余丽华(June)的作品中,图像不是附属物,而是一种具有诱惑性的语言。她的视觉实践像一场漫长的叙事试验,借助电影的节奏、时尚的张力,展开一场关于观看、身份和欲望的视觉对话。

June是一位目前居住在纽约的平面设计师与视觉艺术家,毕业于耶鲁大学平面设计硕士项目。她的创作始终围绕图像展开,并以图像建构叙事为主要工作方法。在她看来,叙事不必依赖线性结构或明确主题,而是可以通过图像之间的流动与冲突,被拼贴、重组与感知。她的图像世界既来自电影的影响,也深受时尚摄影、和当代视觉文化的影响。她喜欢“挑衅”的画面——它们未必清晰表达某个观点,但足够引人驻足,在观者与影像之间制造情绪波动。

“我总是被那些不那么‘讲道理’的画面吸引。”June这样形容她的创作偏好,“它们可能是情绪先行的,是暗示性的,是游离在主叙事之外的素材,但正是这些东西,让我觉得图像本身就已经是一种完整的表达。”

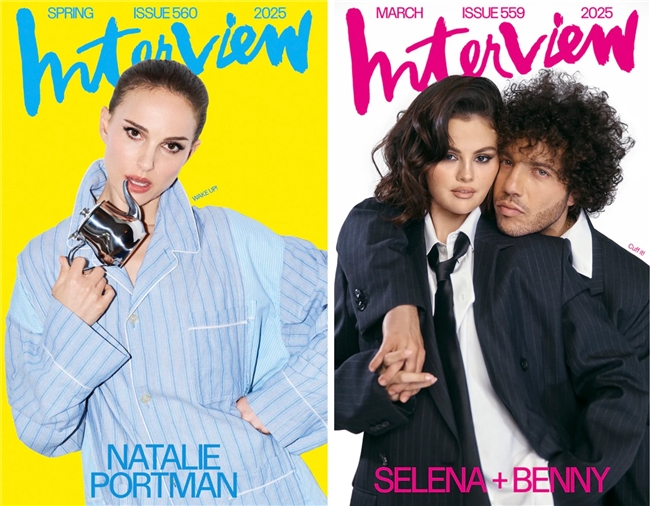

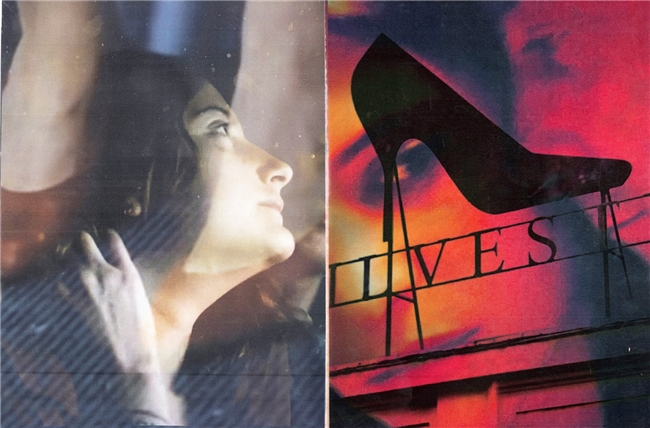

这一视觉思维在她目前担任设计师的《Interview Magazine》工作中得到了集中体现。Interview 以明星与艺术家的深度对话与强烈的视觉风格闻名,而June在其中承担的正是“视觉叙事者”的角色。从社交媒体内容到专题封面设计,她所参与的项目不仅需要图像的选取与组合,更要为每一组视觉营造语境。“我会把设计看成一种剪辑工作,”她说,“不同的图像像片段一样,我在剪辑这些视觉,找到它们之间的关系,制造张力、节奏和期待。”

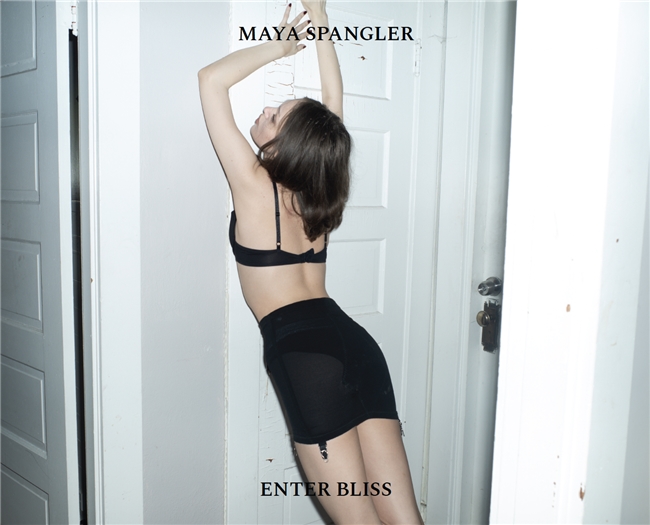

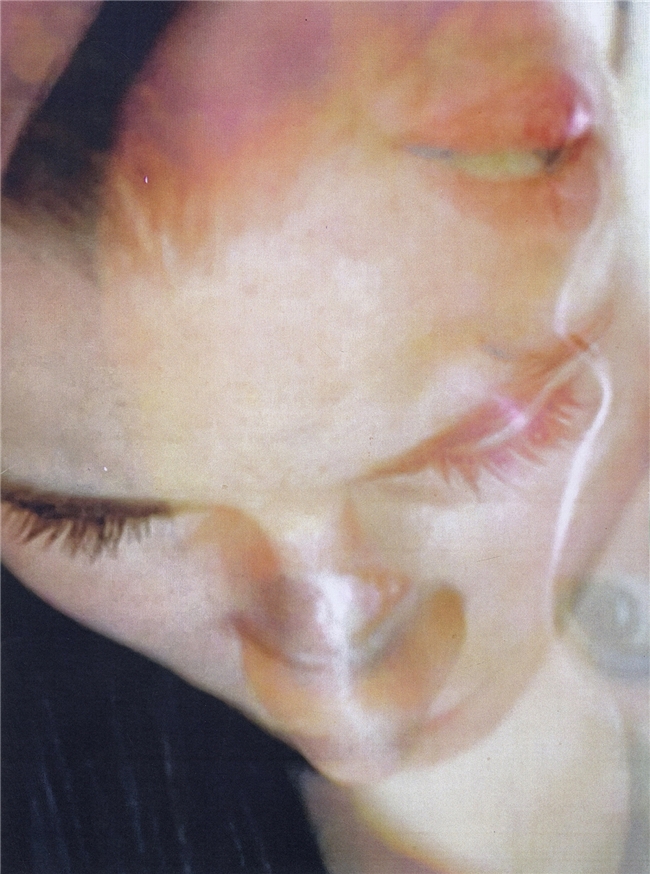

她对“图像叙事”的理解,也贯穿在她参与出版的第一本摄影书中——玛雅·斯潘格勒的《偷吻》。这是一部介于青春纪实、情绪速写与视觉自白之间的摄影作品,记录了摄影师从21岁到25岁之间拍摄的一组女性肖像。这些照片有着一种梦境般的质感,同时伴随着浓烈的情绪自剖——一种无掩饰的忧郁感,一种带着加速感的私语。

“我和摄影师及编辑在整本书的视觉方向和叙事编排上密切合作。我们想让图像之间的流动不是说明性的,而是像一场散文诗。”书中的每一个章节并不遵循严格的时间顺序,而更像是对“成长”这一主题的不同侧写:有的是少女在田野奔跑的瞬间,有的是在派对后清晨的疲倦凝视,有的是凝望远方的迷惘与渴望。

玛雅在书中写道:“我被那些不怕自己的女孩吸引,她们拒绝伪装,通过她们,我重新发现了自己遗忘已久的部分。”June则通过设计语言回应这种成长中的“渴望与失控”:“我们使用了大量‘中断’感的排版,图像被裁切、遮挡,偶尔插入一些意象化的词句,如‘释放情感’、‘永远年轻’ ,这些词像是摄影师写给自己的诗行,也像是观者内心某种无法言说的情绪回声。”

在平面设计的商业实践中,June也不断探索如何将图像的叙事力与品牌语言融合。在Alexander Wang的设计团队中,她曾参与多个视觉传播项目,包括产品上线的视觉系统与品牌社交内容的构建。Alexander Wang 的视觉语言以冷峻、性感和街头感著称,June在其中学习到的不仅是如何服务品牌调性,更是在“限制”中寻找创意表达的可能。“与Interview或艺术项目不同,在时尚品牌中,设计师必须面对更多明确的目标——要传达新系列,要强调产品,要抓住消费者。但我喜欢这种挑战。”她说,“如何在这些明确的框架下,依然保有视觉的张力?这是我最感兴趣的问题。”

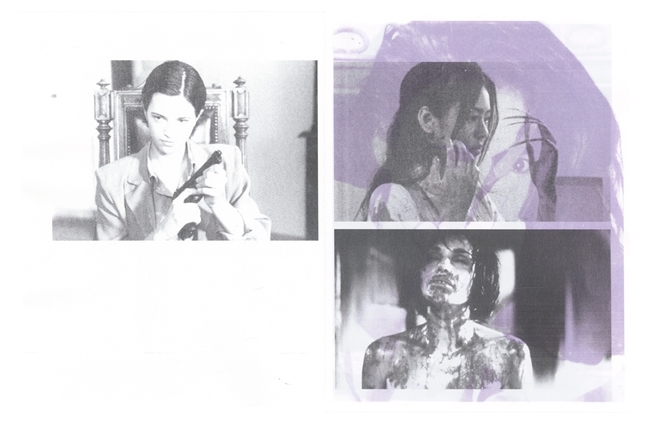

她擅长从边缘素材中发现意义:电影片段的屏摄、被裁切的旧时尚杂志页、某种网络视觉遗产、甚至是模糊未清的低像素图像,都可能成为她拼贴的素材。这些材料常常被她重新组合成一种“图像的碎片小说”,不按逻辑展开,却传递出一种潜在的情绪逻辑——压抑、渴望、自恋、自由、丧失、悸动。

“我想做的图像,是能让人‘看一眼就记住’的那种。”她说,“不是因为它有多完美,而是因为它像一道没能解释清楚的梦,你知道它留下了某种感觉,但你说不清它究竟表达了什么。”

从电影语言到时尚图像,从包含情感的艺术项目到到商业品牌的视觉逻辑,June 的图像实践始终在“讲故事”——但不是用语言,而是用图像,用她对光影、构图、质感和氛围的敏锐捕捉力去组织一种属于她自己的视觉文本。她的图像中有陌生感,也有诱惑;有压抑的情绪,也有一闪而过的自由——正如她所说:“我想要的不是解释一个世界,而是制造一个世界。”

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。