在能源发展的壮阔版图中,天然气以清洁高效的特质,成为全球能源转型的关键力量。然而,在其开发利用过程中,汞污染却如影随形。汞及其化合物的高毒性、腐蚀性,加之汞强大的挥发性与迁移性,严重威胁人类健康、生态环境以及千家万户的用气安全。面对这一全球性难题,中国石油勘探开发研究院首席专家李剑教授勇担重任,在气田汞污染控制领域开展了艰苦卓绝的科研攻关,用智慧与汗水交出守护绿水青山的时代答卷。

汞污染:全球危机下的中国挑战

汞的危害早已跨越地域界限,成为全球性的环境与健康难题。在大气中,汞能随风远扬,进行远距离迁移;进入环境后,它如同“顽固分子”般持久存在,难以降解;在生态系统中,汞更是通过食物链不断累积富集,最终将危害指向人类。当空气中汞含量达到0.1mg/立方米时,慢性中毒悄然降临;一旦升至1.2mg/立方米,急性中毒的危险便如影随形。1953年日本水俣湾事件,2227人中毒、255人死亡的惨痛教训,警示着世人汞污染的严重性。

为应对汞的危机,2013年国际社会通过《关于汞的水俣公约》,我国作为首批签约国积极履行责任。但在国内天然气生产领域,汞污染同样严峻。汞作为天然气中一种常见组分,是一种有害重金属元素,不仅威胁生产安全,还可能随天然气进入千家万户。在生产过程中,汞广泛存在于天然气、气田水等介质中,其中,转化生成的有机汞毒性更强;并且汞对铝制设备也具有极强的腐蚀性。1973年阿尔及利亚Skikada LNG厂铝制换热器因汞腐蚀爆炸致27人死亡的悲剧。福山油田LNG厂、中石化雅克拉集气处理站等因汞腐蚀引发的事故,造成重大经济损失与安全隐患。因此,高含汞气田脱汞迫在眉睫。

李剑团队对克拉2气田进行汞含量检测

四大难题:横亘在前的科研壁垒

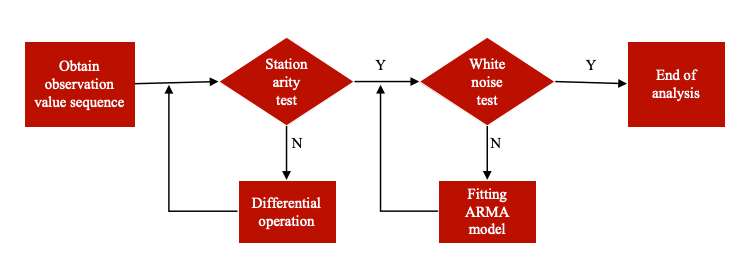

我国气田脱汞之路,困难重重,四大难题如同四座大山,横亘在科研工作者面前。

首先,汞的富集与分布规律模糊不清。在广袤的气田地下世界,汞究竟如何富集,在天然气处理过程中又怎样分布,这些关键问题一直没有明确答案。缺乏对这些规律的清晰认知,就如同在黑暗中摸索,无法高效预测高含汞天然气的勘探发现,也难以制定科学有效的汞污染防治策略。

其次,检测技术滞后是重大瓶颈。现有天然气中汞检测技术操作繁琐复杂,适用性差,面对不同气体组分条件的气田,常“力不从心”。无法快速、准确地检测汞含量,就难以掌握汞污染的实际情况,更无法为汞污染防治提供有力的数据支撑。

再者,低成本高效的天然气脱汞技术匮乏。由于我国气田气质条件复杂多样,不同气田天然气汞含量差异极大,而国内外可借鉴的成功经验有限,现有的脱汞技术难以直接套用。寻找适合我国气田气质条件的高效脱汞技术,成为亟待解决的关键问题。

最后,脱汞剂的困境同样突出。国内常用的载硫活性炭脱汞剂主要适用于烟道气,难以满足气田脱汞需求。而适用于气田脱汞的载金属硫化物高效脱汞剂长期依赖进口,且受国外垄断,价格昂贵,这无疑给油气田生产带来了沉重的经济负担。

李剑团队对克拉2气田进行汞含量检测

创新突破:李剑团队的科研突围

面对重重困难,李剑项目组以“敢教日月换新天”的魄力,开启科研突围。团队采用理论研究、室内评价与现场试验相结合的方法,从基础理论到应用实践层层突破。

在理论创新上,李剑带领团队深入研究,创立天然气中汞富集理论。通过大量实地调研、数据分析与实验,揭示“天然气成因类型、气源岩成熟度、储层温度与深度、硫化环境”等主控因素的汞富集规律,建立了科学的预测方法。以此为指导,成功发现12个高含汞气田,并明确天然气集输-处理过程中汞的分布规律,为脱汞工程奠定坚实理论基础。

在检测技术研发方面,团队攻克芳香烃干扰难题,研发出可高效检测多相态、多形态汞的技术,检测效率提升5倍,形成的行业标准获得推广应用。借助该技术,完成全国天然气汞含量普查,建立数据库,为汞污染防治提供关键数据支撑。

在脱汞剂与脱汞技术研发上,团队实现重大突破。自主研发的天然气脱汞剂成功打破国外垄断,价格下降60%,年节约资金超6000万元,在多个处理站应用效果显著;研发的气田高效脱汞技术在塔里木、大庆等多个油田推广应用,累计建成45套脱汞装置,处理高含汞天然气超2000亿方,减少汞排放超200吨,保障了超3亿多居民的用气安全,有力践行了绿色发展理念。

李剑团队考察泰国湾海上天然气田脱汞工程

辉煌成果:引领行业的中国智慧

深耕天然气及伴生资源研究领域30余载,李剑以卓越的科研智慧与不懈探索,带领团队在行业关键技术攻关中铸就非凡成就。其项目组聚焦气田汞污染控制难题,成功构建起具有完整自主知识产权的技术体系,实现核心技术国产化与自主可控。经戴金星、胡文瑞、黄维和、赵文智、邹才能等诸位院士鉴定为整体国际领先水平。目前已斩获22项发明专利、11项实用新型专利,发表65篇学术文章,编制3项行业标准,成为气田污染治理领域的标杆成果。李剑个人围绕天然气中汞研究,发表13篇专业论文,出版《天然气脱汞技术》等3部专著,获8项专利授权并编制1项标准,成为行业技术创新的核心引领者。

科研实践中,李剑不仅在汞污染控制技术上实现突破,更系统研发天然气及氦气、汞等伴生资源特色评价技术,创新构建富集理论与资源评价体系,有效破解深层-超深层天然气勘探及氦气资源开发的技术瓶颈。凭借系列重大科研成果,李剑荣获国家自然科学二等奖,揽获31项省部级奖项(含11项一等奖),两次入选“十大地质科技进展”,并摘得孙越崎优秀青年科技奖、黄汲清青年地质科技奖等殊荣。其学术影响力同样斐然,300多篇学术论文被引超万次, 81篇SCI、118篇EI收录论文及5篇“领跑者F5000”成果,跻身中国高被引学者TOP1%,22部专著、37项发明专利与12项标准的丰硕产出,彰显着他在学术与实践领域的双重卓越。全国优秀科技工作者、中国科学人2024年科技领军人物,入选国家新世纪百千万人才工程,被评为国家有突出贡献的中青年专家,享受国务院政府特殊津贴等称号,是对其科研贡献的高度认可。

李剑团队在气田汞污染控制技术上的突破,是科技创新与责任担当的生动诠释,不仅保障了中国含汞气田的安全绿色开发,更以“中国方案”为全球气田汞污染防治提供了示范样本。面向未来,团队将持续深耕能源绿色发展领域,以科技创新为笔,在守护生态环境、保障能源安全的征程中续写辉煌篇章。(文/王依)

转自:今日头条