你一定经历过这样的崩溃时刻:

点开客服对话框,结果机器人却像复读机一样「请问有什么可以帮您」。

无论你怎么描述问题,它永远只会甩给你几篇 FAQ 链接。

最后,你不得不在「转人工」按钮上疯狂点击,然后在漫长的等待中怀疑人生。

但如果我告诉你,有一家公司把 AI 客服的问题解决率从 25% 提升到了 43%,并 让它真正能像人类客服一样能查系统、看截图、主动追问、甚至还会主动帮你接入人工客服,你相信吗?

这不是概念,而是 AfterShip 的算法和技术团队最近完成的一次技术升级。

今天,我们就来揭秘这次客服系统升级背后的故事。

一、为什么要升级 ?当客服团队被淹没在重复的海洋里

作为全球领先的电商 SaaS 平台,AfterShip 每个月要处理几十万条客户咨询。其中大部分都是重复性问题,比如:

「我的包裹到哪了?」「为什么物流状态不更新?」「订单怎么查不到?」

这些问题看似简单,却消耗了客服团队的大量精力。

更致命的是,这些咨询者很多并非 AfterShip 的直接客户,而是「客户的客户」——使用 AfterShip 服务的电商平台和品牌的 C 端用户。

结果就是:

客服团队的精力,被 C 端用户的海量低价值问题分散,而真正需要深度服务的 Enterprise(企业级)客户,反而得不到足够关注。

传统的解决做法是招更多客服,但这只会让成本不断飙升,并且治标不治本。

而上一代 AI 客服?只会查知识库和机械式复读的客服机器人,问题解决率仅有 25%。

于是,AfterShip 决定重新设计客服系统,迭代 Support 聊天机器人为客服 AI Agent,让 AI 真正变成既能思考、也能执行的「数字员工」。

二、技术架构:让 AI 既能思考,也会执行

2.1 无状态设计:简单,但更高效

大多数 AI 客服系统会在后端保存完整对话历史,构建“记忆系统”。

但 AfterShip 选择了另一条路——无状态设计。

每次请求时,业务系统会将完整的历史对话上下文传入,Agent 处理后返回结果,自身不保留状态。

这种看似“舍弃记忆”的做法,背后其实是深思熟虑的权衡:

对话记录早已有存储:业务数据库和前端都已保存完整对话。

减少重复维护:Agent 侧再建一套 Memory,不仅浪费资源,还带来数据一致性风险。

系统更易扩展:任何调用方都能轻松接入,Agent 无需依赖上下文缓存。

只有在确实需要“长期记忆”时(如上下文摘要、Agent 学习记录),系统才会启用轻量级 Memory 模块。

这让维护成本降低约 80%,同时为未来的 Context Engineering(上下文工程)留出了空间。

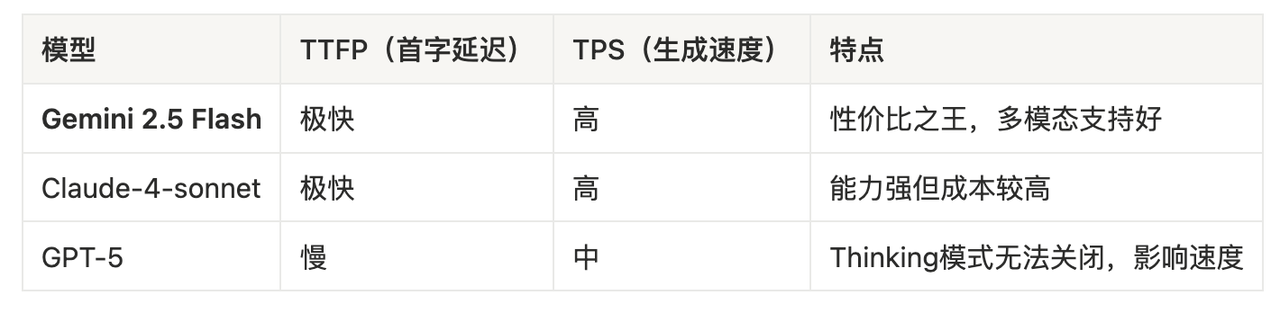

2.2 模型选择:平衡速度、可靠性与成本

选择大模型就像选车:你不可能同时要速度快、性能好、还便宜。

AfterShip 技术团队总结了 Agent 的「不可能三角」:

可靠性 (Reliability):回答准确、工具调用稳定

速度 (Speed):响应快、生成快

成本 (Cost):API 调用费用低

经过大量测试,团队总结了部分大模型的特点:

在 Support Agent 这个场景下,对 Agent 能力要求如下:

生成速度快:推理速度要快。在实时对话场景中,无法实现“打字机”效果,因此仅有较快的 TTFT(Time to First Token)无法提升用户体验,必须保证端到端(TTFT + TPS + Tool Calling)的快速输出。

生成结果可靠:要求模型至少达到 Top-1 水平,能够处理各种边界情况,同时保证 Tool Calling 过程的稳定性。

Context 容量较大:由于当前 Agent 的相关基建还在持续建设,很多 Context Engineering 的技巧还无法尽情施展。为了可以让 Agent 能接收较多的 Context,LLM Context 容量也需要相对较大。

支持多模态输入:用户经常会上传截图询问客服,少数会话甚至包含音频、视频。因此,所选模型必须具备多模态处理能力。

成本友好:模型的使用成本需与当前业务场景匹配。

综合判断下来,我们选择 gemini-2.5-flash 作为常规模型。

当然,随着接入工具增多、调用链路变复杂,2.5 Flash 未来可能需要升级到 Gemini 2.5 Pro,以应对更复杂场景。

2.3 工具体系:从「查答案」到「真干活」

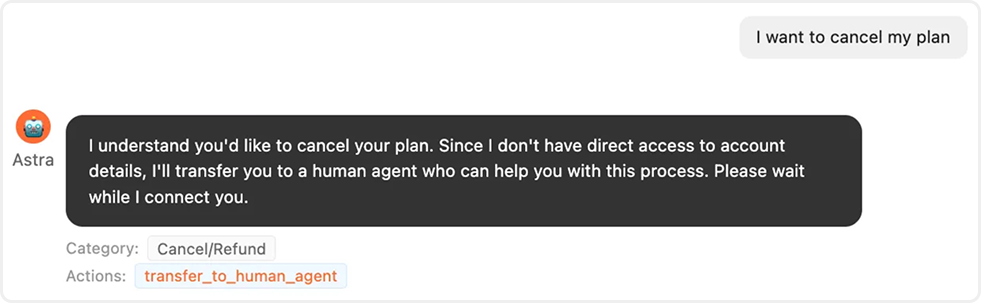

这是本次升级的核心亮点。传统 AI 客服只会查知识库,而 AfterShip 的 Support Agent 拥有完整的内外部工具调用能力:

内部工具(提升对话质量):

知识库查询(匹配 How-to 文档、FAQ)

问题分类(自动打标签)

智能判断何时需要人类介入

对话摘要生成(转人工时提供上下文)

外部工具(真正的干活能力):

Tracking Tool:当用户问「为什么物流不更新」,AI 会自动调用接口刷新状态

Courier Tools:查询快递公司信息

Order Tools:查询订单详情

Detect Tools:问题检测与诊断

举个实际案例:用户:「我的包裹显示已签收,但我没收到!」

传统 AI:复读 FAQ → 用户崩溃 → 转人工

AfterShip AI Agent 客服:

调用 Order Tool 查询订单号 ➡️ 调用 Tracking Tool 查看物流详情 ➡️ 发现物流商数据异常 ➡️ 调用 Refresh Tool 刷新状态 ➡️ 发现实际未签收,向用户解释并提供追踪链接 ➡️ 如仍无法解决,生成问题摘要转人工

这使得 AI 不再只是一个问答机器,而是真正能“动手”解决问题的数字同事。

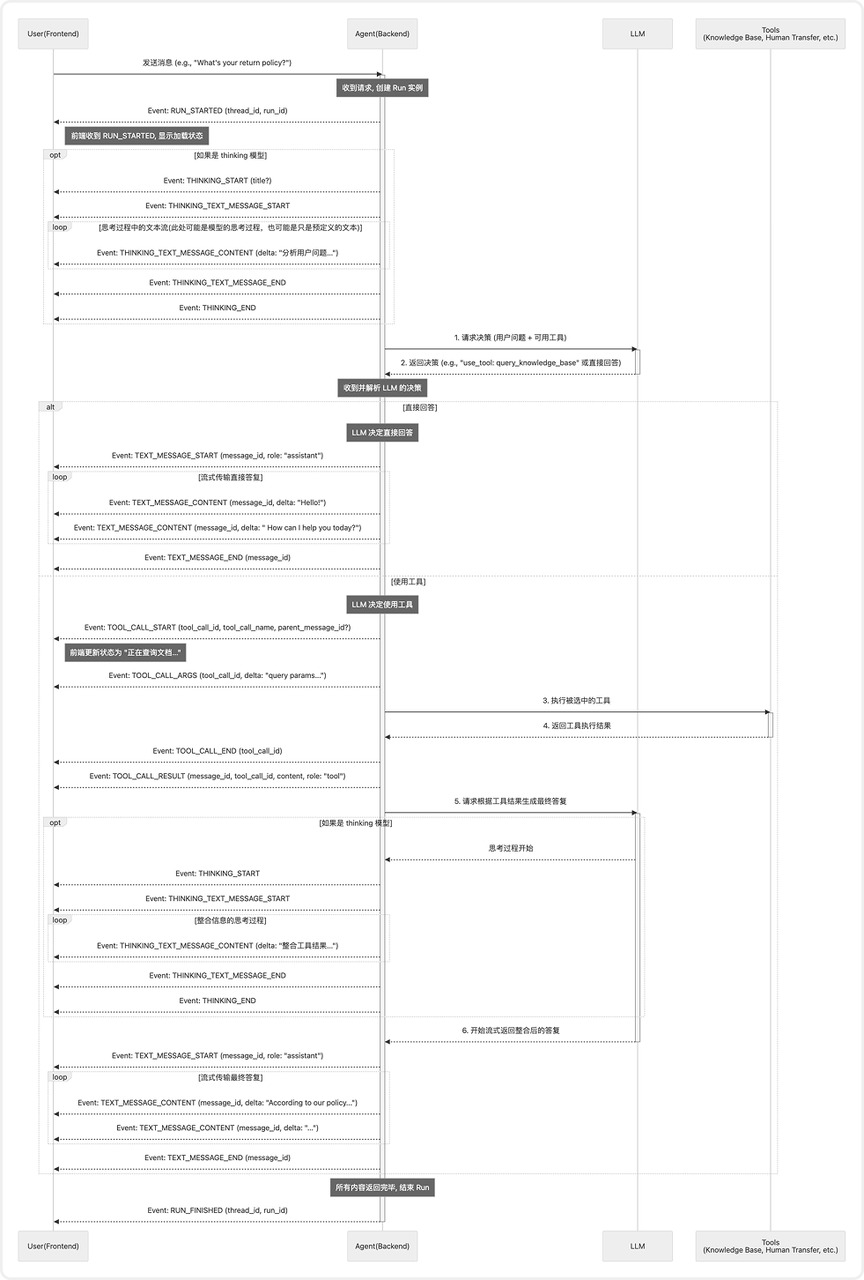

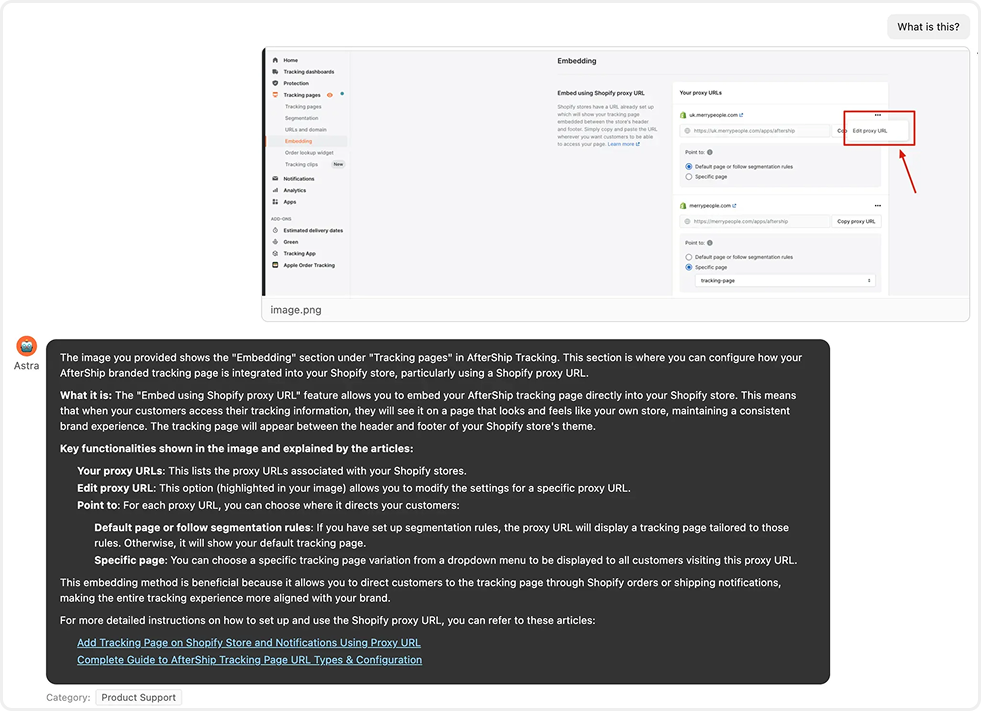

2.4 协议层:AG-UI 协议的标准化和灵活性

为了让前端、后端、不同业务模块的 Agent 能高效协作,AfterShip 采用了 AG-UI(Agent UI)协议,这是一套标准化的 Agent 通信规范。

时序图:

为什么要选择标准协议?主要有三个考量:

一是解耦前后端:前端不需要关心后端用什么框架(LangChain、LangGraph 还是其他)。

二是能快速接入:任何遵循协议的客户端都能直接调用 Agent。

三是全链可监控:每个事件节点都能追踪,便于调试。

目前,Agent 之间的调用,也通过 A2A(Agent-to-Agent)协议 实现标准化互通,为多 Agent 协作奠定了基础。

三、从细节出发:优化落地体验

3.1 多模态理解:看懂用户的截图

过去,当用户上传截图时,AI 只能机械回复「请描述您的问题」,体验极差。现在,AfterShip 的 Agent 已能直接识别图片内容。

例如,当用户上传一张「Error 403: Access Denied」的截图时,系统会: 1️⃣ 识别截图文字; 2️⃣ 判断为权限问题; 3️⃣ 查询用户账户状态; 4️⃣ 返回具体解决方案。

这种能力的背后,是多模态识别在客服场景的首次深度应用。它让 AI 能“理解”用户所见,减少了来回沟通。

3.2 主动追问:AI 学会了「反问」

早期版本中,如果用户问题模糊(比如输入「创建不了」),AI 通常会直接调用知识库,结果往往答非所问。

升级后,AI 会主动追问:

「您具体是在创建什么时遇到问题?」

「方便提供截图或错误信息吗?」

「这个问题是从什么时候开始的?」

这种「追问能力」让问题解决率提升了 15 个百分点。

3.3 防偷懒机制:让 Agent 强制按规则执行

大语言模型有个「坏习惯」:在多轮对话中喜欢偷懒,不调用工具。

比如业务要求每条 Query 都要生成 Category 分类标签,但测试发现 AI 在第 3、4 轮对话时,经常「忘记」调用分类工具。

为此,团队增加了一个后处理层:系统会在每次 Agent 输出后自动检测是否调用了指定工具;如未调用,则强制补调。

这种「防偷懒机制」让工具调用率保持在 100%,也体现了团队对「AI 不可全信」的工程理解 ——关键逻辑,必须有护栏。

3.4 安全防护:从 MCP 漏洞中学到的教训

在升级的前一天,安全团队提前发现了一个由 MCP 引发的潜在漏洞:

攻击者有可能可以通过精心设计的 Prompt,让 AI 调用了 Tracking 查询工具,获取其他节点信的数据!

问题暴露后,团队立即采取措施:

关闭存在风险的 MCP Server

推行 JWT 鉴权机制:所有工具调用必须带用户身份 Token

在工具层做二次校验:拒绝任何异常参数请求。

这次事件让团队重新认识到:

再强的 Prompt 防护,都不如代码级别的安全限制。

涉及用户数据的调用,永远需要“人类思维”来兜底。

四、效果与挑战:43% 只是开始

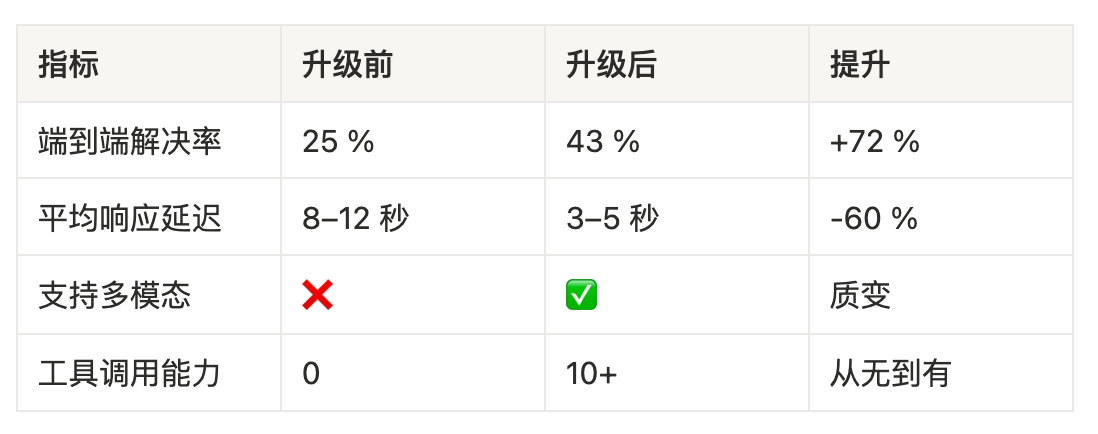

AI 升级上线的第一个月,团队重点关注了 4 个核心指标:问题解决率、延迟、工具调用、以及多模态支持。

4.1 数据说话

43% 并不是一个“炫目”的数字,但它意味着:

每月减少上万次人工客服介入低价值问题

客服团队可以专注 Enterprise 客户

用户平均等待时间从 15 分钟降至 5 分钟

这些变化的背后,不仅是模型的升级,更是架构与流程的整体优化。

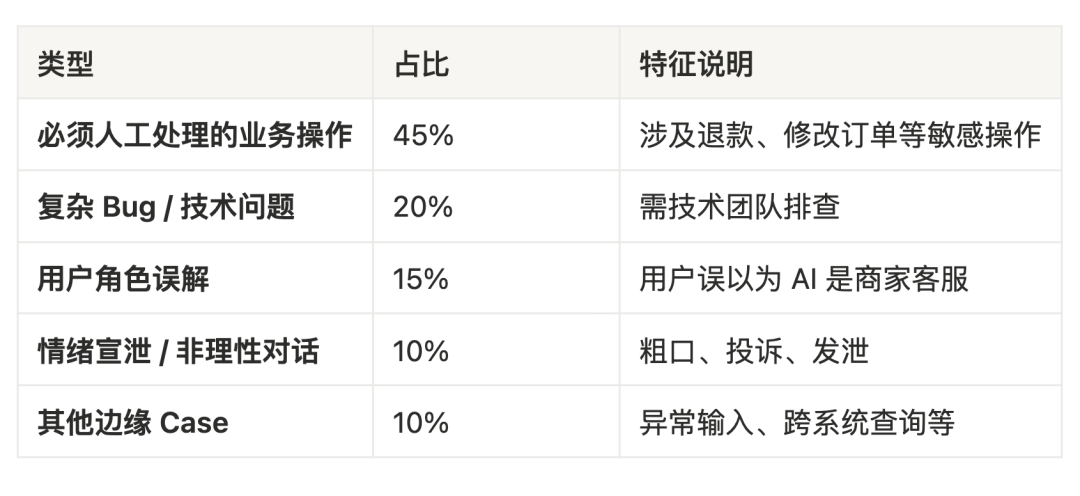

4.2 剩下的 57%,为什么还解决不了?

团队系统分析了所有转人工的 Case,发现主要原因有:

这些数据让团队更清楚地看到下一步优化的方向:

扩展工具权限:让 AI 能安全执行部分低风险操作(如查询、修改基础字段)。

情绪识别与优先转接:识别愤怒语气并自动安抚或转人工。

用户角色澄清:在界面明确提示「我是 AfterShip 客服,不是商家客服」。

4.3 技术瓶颈:Prompt 的尽头是什么?

随着系统复杂度提升,AfterShip 团队也发现仅靠「调 Prompt」和「加记忆」难以持续提升。

目前的迭代过程是:收到 Bad Case → 人工分析 → 调整 Prompt → 上线测试

这个循环效率低、可迁移性差,也容易陷入“人工修补循环”。

于是我们开始探索一种新的方式:Agent 微调(Fine-tuning for Agents)。

传统模型微调是调参数,但 Agent 微调是调 Memory:

收集 Good Case 和 Bad Case

让 AI 学习「在场景 A 用方法 A 成功了」

让 AI 学习「在场景 B 用方法 C 失败了」

AI 自动构建决策 Memory,下次遇到类似场景时调用最优策略

未来,Agent 还将具备「自我改进(Self-Improvement)」能力: 当系统检测到用户不满意时,AI 会自动复盘并更新内部策略,下次遇到类似问题时尝试不同解法。

目前,这套机制仍在测试阶段,但它标志着 AfterShip 正在向真正的「可自我优化系统」迈进。

五、给开发者和企业的启示:打造 Super Agent 的 4 条经验

如果你也想构建类似的客服 AI Agent 系统,这里有 4 条血泪经验:

1️⃣ 选模型看场景,不要迷信「最强」

实时对话场景:速度 > 能力,选 Gemini Flash

复杂推理场景:能力 > 速度,选 Claude 或 GPT

成本敏感场景:优先开源模型 + 自建推理

2️⃣ 无状态设计是银弹还是陷阱?

如果业务侧已有完整存储,Agent 就该无状态

如果依赖上下文推理和多步任务 → 适度引入有状态缓存或短期记忆;

错误做法:业务侧和 Agent 侧存两份一样的数据

3️⃣ 安全是生命线

原则 1:涉及隐私数据的工具,必须后端二次校验

原则 2:用 JWT 而非 API Key 做鉴权

原则 3:定期做渗透测试,别等安全团队找上门

4️⃣ 建立 Human-in-the-Loop 机制,让 AI 和人类真正协作

让客服团队评估 AI 回答质量,按满意度分级

收集 Bad Case 但不要只靠人工修复

终极目标:让 AI 从 Bad Case 中自我学习

六、未来已来:Agent 时代的客服长什么样?

AfterShip 的客服 Agent 升级只是开始。

可以预见未来 3 年内,Agent 会成为每个部门和职场人的标配:不只客服,销售、财务、HR 都会有专属 Agent。

随着 Agent 能力以及 多 Agent 协作的不断成熟,系统将逐步迈向 Zero Human Intervention —— 95% 的常规问题将实现完全自动化解决。

但无论 AI 多么强大,有一点始终是不会变的:

真正需要同理心、创造力和战略决策的工作,依然属于人类。

AI 的到来,不是为了取代人,而是来把我们从重复劳动中解放出来去做更有价值的事。

写在最后

AfterShip 的这次升级,真正核心的地方,并不是 43% 的数字成果,而是团队在每一个技术决策和落地上的克制与务实。

没有追逐最“炫”的技术,而是选择最合适的方案;没有为了噱头而堆功能,而是专注让每次回答更准确一点。

这才是工程师文化的核心:注重细节,并用极客精神探索最合适的技术,解决最真实的问题。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。