初冬的北京,涌动着科技与梦想的热潮。2025年11月16日,随着最后一份团队项目成果在专家评委面前精彩呈现,为期五天的“科技筑梦·家国同心”——香港内地青少年AI与航空航天科技深度研学行动在北京圆满落下帷幕。这项由香港圣士提反堂中学、山东省乳山市银滩高级中学联合发起的姊妹学校深度研学活动,以科技为舟,以家国为帆,在香港与内地青少年的共同成长轨迹中,刻下了深刻而闪亮的一笔。

首次集结:以科技之名,启航天之梦

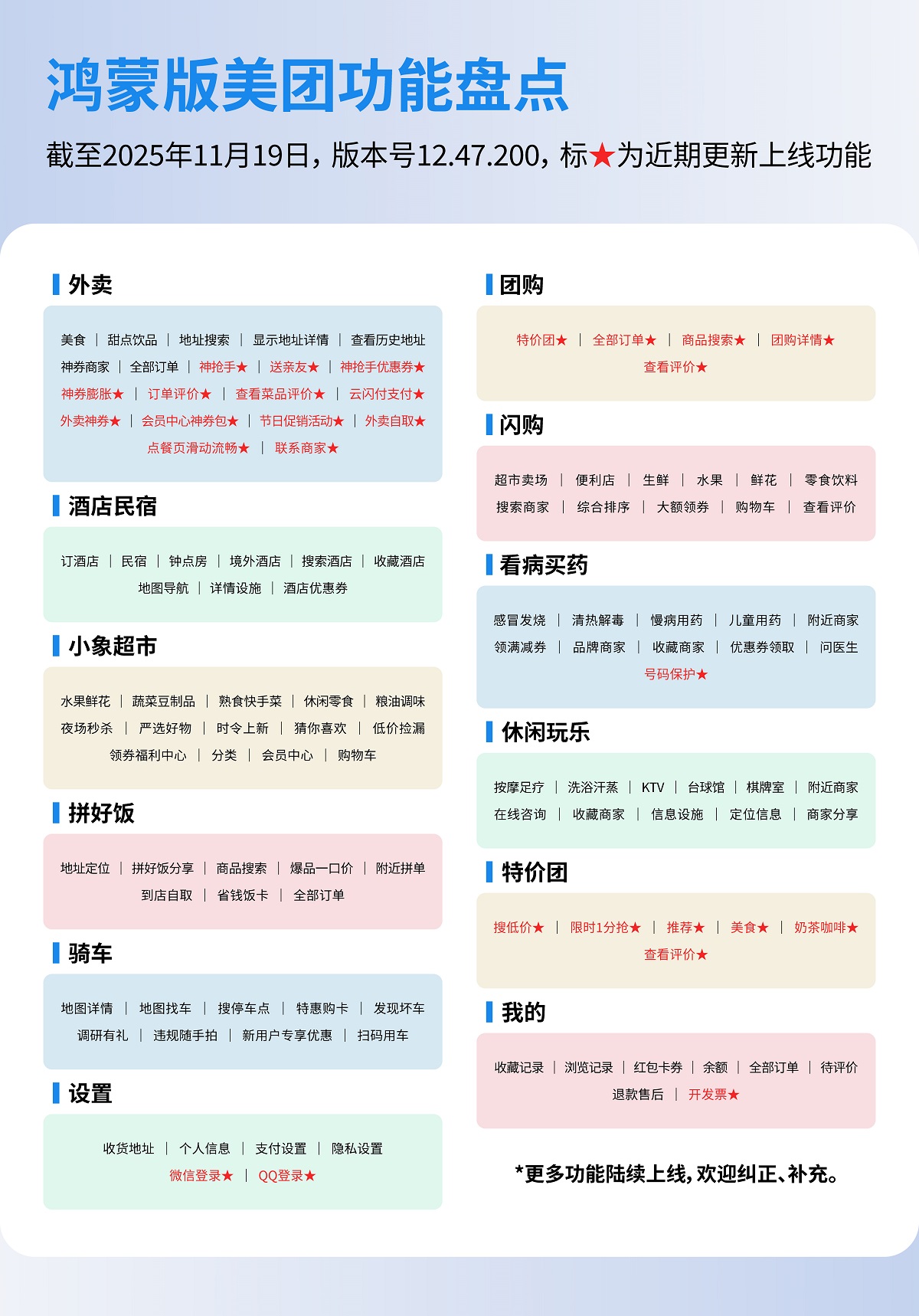

响应《粤港澳大湾区发展规划纲要》青年科创协作要求,创新融合AI科技素养、航空科技认知与国家认同教育三大维度,是深化内地与香港青少年交流融合,探索跨区域协同育人的新范式。

开营仪式上,特邀中国航天领域的资深科普专家、副研究员孙伟强老师,为同学们带来了题为《月球之后:当人类再次出发》的精彩报告,点燃同学们的星辰梦想。从“嫦娥”奔月到“天宫”巡天,从载人航天的壮举到深空探测的蓝图,讲座不仅重新定义了学员们对宇宙的想象,更在他们心中播下了探索未知、建设航天强国的种子。这场高水平的“开学第一课”,为整个研学活动奠定了坚实的科学基石与宏大的家国视野。

项目课程:冰丝带内构筑火星家园

本次研学的核心在于“深度”与“融合”,并清晰地分为两大主体部分:在国家速滑馆“冰丝带”进行沉浸式项目课程,以及沿北京中轴线展开的文化参访。

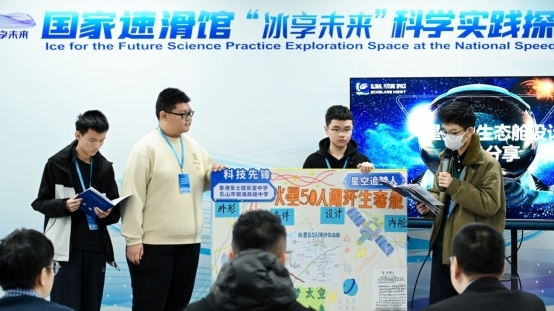

在象征着速度与创新的“冰丝带”,同学们迎来本次研学的核心挑战。这套专为青少年设计的“火星基地生态舱设计实践课”,由全球未来太空学者大会专家领衔,旨在引导学生应用多学科知识,完成从调研、设计到展示的全流程工程实践。同学们化身“火星移民计划”的工程师与科学家,以混编小组为单位,深入探讨仿真飞行、AI导航系统、航空器原理等议题,分组完成“火星基地生态舱设计”“火星基地系统设计”等科创挑战任务,实现从理论认知到实战应用的全链条学习。最终,各小组将团队学习协作成果凝练成一张张图文并茂的学术海报,并通过主题演讲,自信地向评委和同伴展示其团队独一无二的“火星家园”设计方案。从项目初期的陌生与磨合,到结营时的默契与共担,学子们在攻克共同难题的过程中,真正实现了思想的碰撞与情感的融合。

行走的课堂 中轴线上赓续中华文脉

读万卷书,行万里路。研学的另一条主线,是沿北京独有的“中轴线”进行文化寻访,让科技之梦扎根于深厚的中华文明土壤之中。

故宫博物院内探寻空间算法的古今智慧,同学们不再是走马观花的游客,而是带着探究任务的“文化解码者”。“故宫中轴线布局”的专项研究,与古代城市规划中的空间算法、现代AI的路径规划,搭建起了巧妙联系。这一刻,冰冷的科技被赋予了温润的历史厚度,学员们深刻感悟到中华文明一脉相承的智慧与创新精神。站在国家博物馆丰富的馆藏前,一部奔腾不息的中华科技发展史与文明传承史徐徐展开。从古代天文仪器的精妙,到四大发明的璀璨,再到当代大国重器的辉煌,学员们系统性地认识了中华民族从未停歇的探索脚步。行走在人民大会堂外围,给香港与内地青少年带来了无形的震撼,它与天安门广场、国旗等国家象征一起,构成了一堂最生动的国情教育课,让“家国同心”的主题从口号内化为真切的情感体验。

“这次研学让我真切地感受到,我们香港的青少年和内地青少年是真正的一家人,有着共同的目标和梦想。”一位来自香港圣士提反堂中学的学生分享道,“我们不仅在科技上合作、学习,更在心灵上相知、相通。”本次研学行动为学员们带来深刻的教育意义,一系列精心设计的参访点如北京大学,学子们沉浸于顶尖学府的学术氛围,感受“科技报国”精神的代代相传。活动最后,京港青年文化交流中心、国家速滑馆、青少年国际竞赛与交流中心共同为圆满完成所有研学任务的同学颁发结业证书并进行表彰,当同学们收获证书与荣誉,脸上洋溢的不仅是喜悦,更是对这段意义深远的研学时光饱含不舍与珍视。

此次“科技筑梦·家国同心”研学行动的成功举办,不仅是一次科技知识的拓展与深化,更是一次家国认同的筑牢与升华,为香港与内地的青少年搭建了一座坚实的沟通桥梁,为培育具备家国情怀、国际视野与创新素养的新时代接班人,写下了极具示范意义的精彩注脚。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。